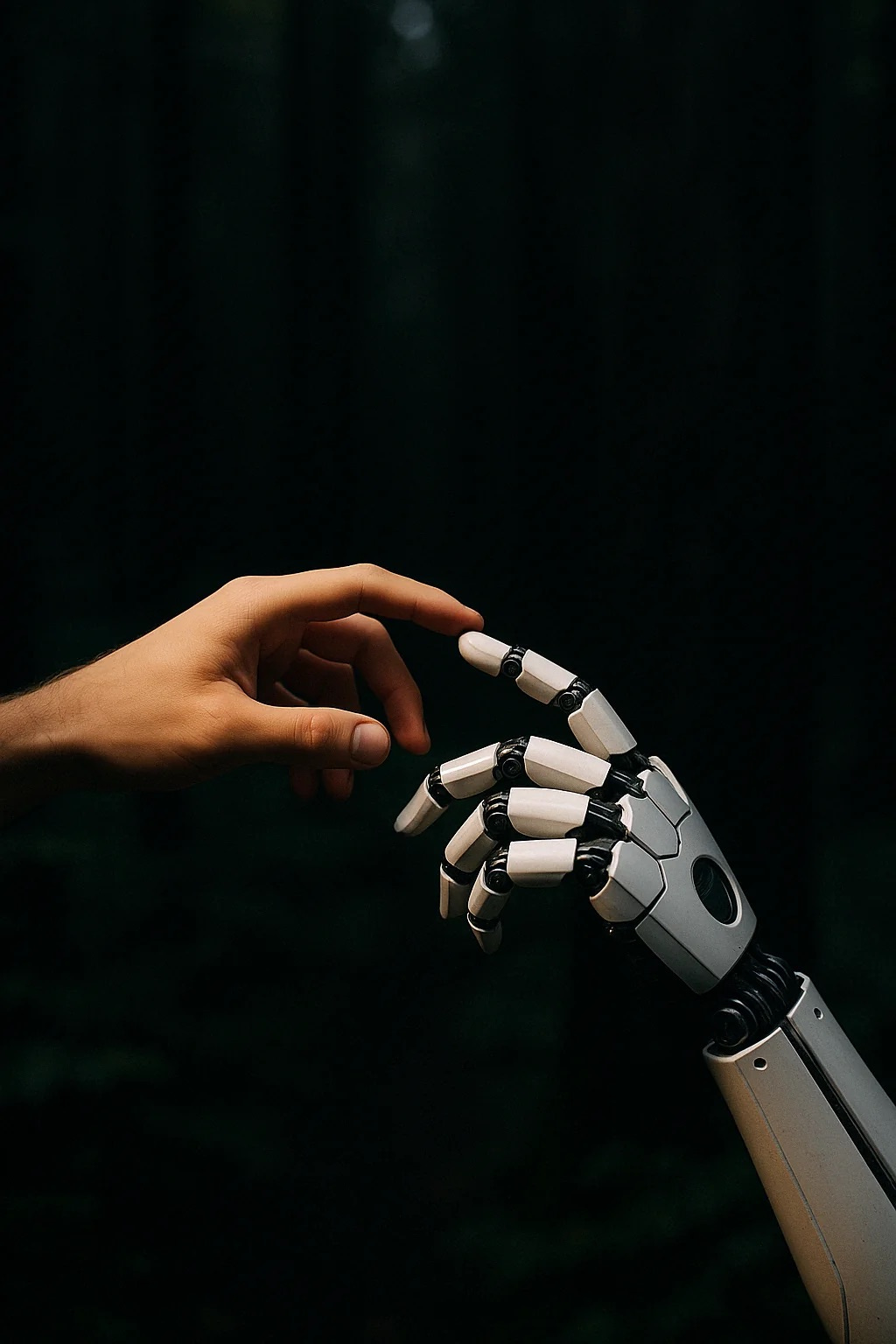

না না না না না না না না না না না—মানুষ কি মানুষের তৈরি নতুন ঈশ্বর?

সৃজনশীলতা ও অনুসন্ধিৎসাই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। শুধু বেঁচে থাকা নয়—মানুষ খোঁজে অর্থ, মহাবিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাখ্যার সন্ধান। মস্তিষ্কের এই ক্ষমতাই মানুষের বিবর্তনে রেখেছে চূড়ান্ত

মানবমস্তিষ্ক—এই অদ্ভুত, গলিত তারার মতো গুটিপোকা—জীববিজ্ঞানের চোখে নিছকই একটি অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর মধ্যেই মানুষের গৌরব ও গ্লানির দুই পৃষ্ঠার ছাপ লেগে আছে। অন্য প্রাণীরা দৌড়ায়, উড়ে বেড়ায়, এমনকি শব্দ করে ভালোবাসাও জানায়; কিন্তু মানুষ? মানুষ তো ভাবতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে, সহানুভূতি অনুভব করতে পারে—তিনটি ক্ষমতা যা একসাথে মিশে তৈ…