প্রযুক্তি: প্রেম, প্রতারণা ও পুঁজি

তথ্যের নামে ভুল তথ্য, সংযোগের নামে বিচ্ছেদ, আর গোপনীয়তার নামে মহাজাগতিক উলঙ্গপনা!

প্রযুক্তির ইতিহাস মানে শুধু হরফে লেখা কালানুক্রমিক প্যারেড নয়, ওটা একদিকে হলো পরিবর্তনের হরিনাম সংকীর্তন, অন্যদিকে ক্ষমতার ফিসফিসানি— যার প্রতিধ্বনি শুনলে বোঝা যায়, প্রযুক্তির হাত দিয়ে কে ক্ষমতার রাজদণ্ড হাতে তুলল আর কে হারিয়ে গেল ডাস্টবিন অফ হিস্ট্রিতে। এই দ্বৈততার কেন্দ্রে রয়েছে এক চিরন্তন তামাশা: যন্ত্র বানানো হলো মানুষকে কাছাকাছি আনার জন্য, অথচ সেগুলোর কেরামতিতে মানুষ এখন কেবল বিভক্ত নয়, বিভ্রান্তও বটে! তথ্যের নামে ভুল তথ্য, সংযোগের নামে বিচ্ছেদ, আর গোপনীয়তার নামে মহাজাগতিক উলঙ্গপনা!

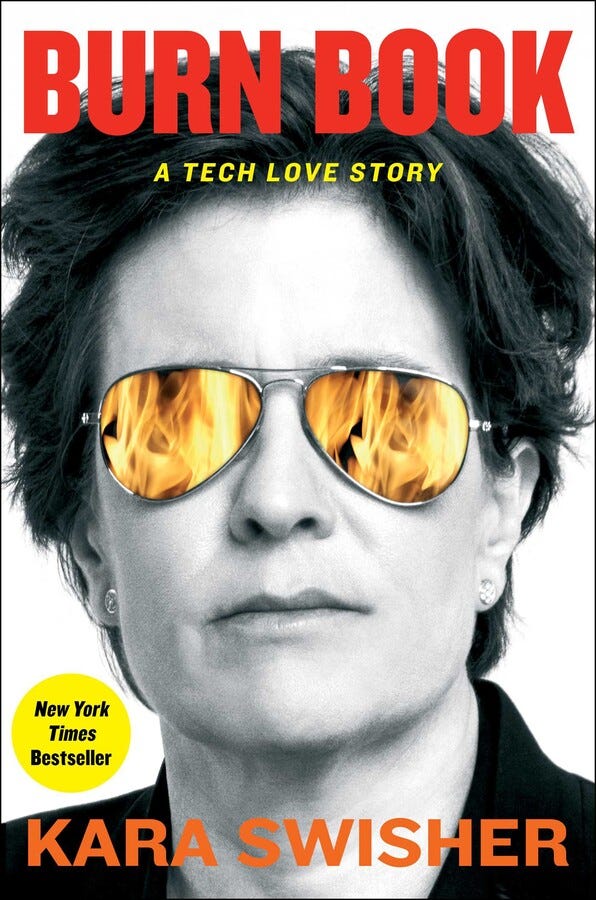

সম্প্রতি কারা সুইশার তার বই Burn Book-এ এই সব কাহিনি এমন সব গল্পগুজবের স্বরে এনেছেন, যা পড়তে পড়তে মনে হবে, এ তো আমাদের যুগের জ্বলন্ত কফিশপ বিতর্ক— যেখানে একদিকে সিলিকন ভ্যালির টাকাওয়ালারা, অন্যদিকে তাদেরই বানানো বোকা বাক্সে ডুবে থাকা আমরা!

প্রযুক্তির আদর্শবাদী শৈশব থেকে আজকের কর্পোরেট-খাদ্যশৃঙ্খলে পরিণত হওয়া পর্যন্ত, এ কেবল উদ্ভাবনের ইতিহাস নয়—এ এক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের রঙ্গমঞ্চ। কারা সুইশার একেবারে ঠিকই ধরেছেন, ষাটের দশকের হিপ্পি-মনস্ক প্রকৌশলী আর নব্বইয়ের গ্যারেজ-গুরুদের প্রযুক্তি বিপ্লব আদতে ছিল এক পাল্টা-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সেই এইচপি, সেই অ্যাপল, সেই মাইক্রোসফট—শুরুর দিনগুলোতে এরা ছিল ডিজিটাল যুগের ‘উইদাউট-লিডার’ কমিউনের মতো। বিনিময়ের, সহযোগিতার, আর যৌথ সৃষ্টির এক অপূর্ব খেলা।

কিন্তু, মানুষের যা স্বভাব—মুক্তচিন্তা যদি একবার পুঁজি-দাসত্বের চক্রে পড়ে, তবে তা পুঁজির ধর্মই নেবে। উদ্ভাবনের উপর অংক টেনে ব্যবসায়ীক লাভের সমাধানসূত্র বের করা হলো নতুন ধর্ম। "অসীম ধনসম্পদের মাদকতা"—এই জিনিসটা এমন এক মায়াজাল বিছাল যে আদর্শবাদ ধীরে ধীরে ঠাঁই পেল মিউজিয়ামের শোকেসে, আর প্রযুক্তির মঞ্চে নেমে এল শেয়ারহোল্ডারদের হোমওয়ার্ক। নব্বইয়ের পর থেকে প্রযুক্তি হয়ে উঠল এক নিষ্প্রাণ লেনদেন—প্রভাব, প্রাধান্য, আর মুনাফাই যেখানে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক শক্তি। প্রযুক্তি আর হাতিয়ার নয়, প্রযুক্তি নিজেই ক্ষমতা।

ফেসবুক, গুগল, টুইটারের গল্পটা আসলে এক মহাকাব্যিক ট্র্যাজেডি—আদর্শবাদী সূচনা, ক্ষমতার স্বাদ, তারপর অবধারিত বিকৃতি। শুরুটা হয়েছিল গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি নিয়ে—তথ্যের মুক্ত প্রবাহ, মানুষের ক্ষমতায়ন, সামাজিক সংযোগের বিপ্লব। আজ? তারা পরিণত হয়েছে এমন সব কর্পোরেশনে, যারা আমাদের ডিজিটাল অস্তিত্বের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মালিক। আমরা কী পড়ব, কী দেখব, কাকে পছন্দ করব, এমনকি কী ভাবব—এইসব সিদ্ধান্ত এখন অ্যালগরিদমের হাতে বন্দি।

কারা সুইশার যখন ল্যারি পেজের সেই বিখ্যাত ঔদ্ধত্যের কথা উল্লেখ করেন—“আমার অনুমতির দরকার নেই”—তখন আসলে গোটা প্রযুক্তি শিল্পের আত্ম-অধিকারবাদের উন্মোচন ঘটে। একদা স্বপ্ন ছিল, এই প্ল্যাটফর্মগুলো সমাজকে সংযুক্ত করবে, জ্ঞানের সীমানা উন্মুক্ত করবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আটকে পড়েছে মুনাফার সংকীর্ণ গণ্ডিতে, যেখানে স্বচ্ছতা, নৈতিকতা আর ব্যবহারকারীর অধিকার—সবকিছুই পরিণত হয়েছে দরকষাকষির পণ্য। তথ্যের গণতন্ত্রায়ন? সে তো কেবল এক বিপণন কৌশল; বাস্তবে, সংযুক্তির বদলে বিভাজনই এখন এই ডিজিটাল দানবদের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা।

কারা সুইশার তাঁর প্রযুক্তি শিল্পের সমালোচনাকে ঠিক যেন এক ব্যর্থ প্রেমকাহিনির মতো আঁকেন—যেখানে প্রথমে ছিল মোহ, তারপর ধীরে ধীরে হতাশা, আর এখন কেবলই পুড়ে যাওয়া ডায়েরির পাতায় জমে থাকা দুঃখের ছাই। Burn Book: A Tech Love Story—শিরোনামটাই যেন এক বিদ্রূপাত্মক উপসংহার, যেখানে প্রেমের প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত এক অবিশ্বাসের খাতায় নাম লেখায়।

তবে সুইশার এখানে থামেন না, বরং এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন যুগ নিয়ে তাঁর সতর্কবাণী আরও জোরালো হয়ে ওঠে। তিনি যখন এআই-এর শক্তিকে পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, তখন এটা নিছক বাক্যবাগীশতা নয়—এ এক নির্মম বাস্তবতা। কারণ, নিরীক্ষাহীন, লাগামহীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বৈষম্যের দেয়ালকে আরও উঁচু করতে পারে, আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া নজরবন্দি করতে পারে, এমনকি এমন এক বাস্তবতা গড়ে তুলতে পারে যেখানে মানব অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়।

কিন্তু আসল সংকটটা অন্যত্র—প্রযুক্তি শিল্পের মুনাফাবাজ নীতির কারণে এআই এখন আমাদের সমাজের শিরায়-উপশিরায় এমনভাবে প্রবাহিত হচ্ছে যে এর নিয়ন্ত্রণ কেবল কিছু কর্পোরেট দানবের হাতে। জবাবদিহিতার অভাবে প্রযুক্তির দুনিয়া এখন এমন এক রাজ্য, যেখানে নীতিনির্ধারণ হয় কয়েকজন ধনী নির্বাহীর কফির টেবিলে, আর তাদের সিদ্ধান্তের ভার বহন করে গোটা মানব সভ্যতা।

প্রযুক্তি শিল্পের দৌরাত্ম্যে ভাঙা সমাজটাকে আবার গুছিয়ে তোলার দায়িত্ব কার? সরকারের? নাকি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের? কারা সুইশারের বইয়ে এই প্রশ্নটি একেবারে মৌলিক গুরুত্ব পেয়ে যায়। তিনি আইনপ্রণেতাদের ধুয়ে দিয়েছেন—কারণ তারা এতদিনেও অন্তত গোপনীয়তা রক্ষা বা অ্যালগরিদমিক স্বচ্ছতার মতো ন্যূনতম নিয়ম-কানুনও তৈরি করতে পারেনি। একটা মাধ্যম, যা বিদ্যুৎ বা বিমান চলাচলের মতোই প্রভাবশালী, অথচ তার জন্য আলাদা করে কার্যকর কোনো আইন নেই—এটা যে কী অবিশ্বাস্য রকমের অবহেলা, তা সুইশার সরাসরি ‘বিস্ময়কর’ বলে দেগে দেন।

কিন্তু শুধু সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়াও সমাধান নয়। প্রযুক্তি শিল্পকে নিজেদের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভাবতে হবে—তারা কি সত্যিই সেই আদর্শ নিয়ে কাজ করছে, যা শুরুতে ছিল? সেই প্রথম দিকের প্রযুক্তি-লিডাররা, যারা নিজেদের উদ্ভাবনকে মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের অংশ বলে ভাবতেন—তাঁদের দর্শন কি আজকের সিইওদের বিলাসবহুল কনফারেন্স রুমে টিকে আছে? যদি না থেকে থাকে, তাহলে সমাজের ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

আজকের প্রযুক্তি কর্তা-ব্যক্তিরা যদি সত্যিই ভবিষ্যতের ইতিহাসের পাতায় শুধুমাত্র লোভী কর্পোরেট দানব হিসেবে নাম লিখতে না চান, তাহলে সময় এসেছে সামাজিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার। নইলে, আগামী দিনে হয়তো প্রযুক্তি আমাদের উন্নতি ঘটাবে ঠিকই, কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের অস্তিত্বকে আরও ধসে দেবে—আর তখন আরেকজন কারা সুইশার এসে আবার নতুন Burn Book লিখবেন, ঠিক যেমনটা এখন লিখছেন।

তীব্র সমালোচনার পরেও কারা সুইশার প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে একরকম আশা রাখেন—ঠিক যেন শীতের শেষে এক চিলতে রোদ্দুর, তবে সেই রোদ্দুরে এখনো মেঘের ছায়া। জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্যসেবা, সাম্যের লড়াই—এসব ফাঁকা বুলি নয়, বরং কিছু তরুণ উদ্যোক্তা সত্যিই প্রযুক্তিকে মানবতার সেবায় লাগানোর চেষ্টা করছেন। সুইশার তাদের দিকেই আঙুল তুলেছেন, যেন বলতে চাইছেন—দেখো, এখনো প্রযুক্তি কেবল শেয়ারহোল্ডারের খেলা হয়ে যায়নি, কিছু মানুষ আছে, যারা সত্যিই পরিবর্তন আনতে চায়।

কিন্তু আশাবাদের পাশে সতর্কবার্তাও জরুরি। কারণ ইতিহাস বলে, প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তার নিজের ক্ষমতালিপ্সা। যখন কেবল কয়েকটি কর্পোরেশন পুরো শিল্পের রাশ ধরে রাখে, তখন উদ্ভাবন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বৈচিত্র্যহীন প্রযুক্তি মানেই একরৈখিক চিন্তা, যার পরিণতি—আরও বিভক্ত সমাজ, আরও নজরদারি, আরও ক্ষমতার একচেটিয়া দখল।

বিশেষত এআই-এর উত্থান এমন এক দোরগোড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে আমাদের, যেখানে নৈতিক কাঠামো ছাড়া ভবিষ্যৎ অনিবার্যভাবে ডিস্টোপিয়ায় পরিণত হবে। সুইশারের সতর্কতা স্পষ্ট: এখনই ব্যবস্থা না নিলে, ইতিহাসের চক্র ঘুরে আবারও সেই পুরনো ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটবে—তবে এবার ফলাফল হবে আরও ভয়াবহ, কারণ এআই-এর ভুল শুধরানোর সুযোগ হয়তো তখন আর আমাদের থাকবে না।

কারা সুইশারের পর্যবেক্ষণে প্রযুক্তির এক দ্বৈত চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে—একদিকে অসাধারণ সম্ভাবনার বিস্ময়, অন্যদিকে নৈতিক ব্যর্থতার হতাশাজনক গহ্বর। তিনি আমাদের ভবিষ্যতের বিপদের ইঙ্গিত দেন, তবে সেই সঙ্গে সমাধানের আহ্বানও জানান—কারণ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ কোনো মহাজাগতিক ভবিতব্য নয়, বরং এটি নির্ভর করছে আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, নীতি-নির্ধারণ, এবং কতটা জবাবদিহিতা আমরা ক্ষমতাশালীদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি, তার ওপর।

এআই যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সুইশারের বার্তা একেবারে দ্বিধাহীন: প্রযুক্তি মানুষের সেবা করবে, মানুষ প্রযুক্তির দাসত্ব করবে না। একদা যা প্রেমের গল্প ছিল, তা এখন বিশ্বাসঘাতকতার দিকে এগোচ্ছে, কিন্তু সেটা বাঁচানো সম্ভব—শর্ত একটাই, এর অন্ধকার অধ্যায়গুলোকে না দেখে পাশ কাটালে চলবে না। সততা, সাহস আর উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েই কেবল আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে প্রযুক্তি মানবতার হাত ধরে এগোবে, তাকে শেকলে বাঁধবে না।

Burn Book. By Kara Swisher. New York: Simon & Schuster, February 27, 2024. 320 pages, hardcover; $30. Get it here.