ফ্লেশ এক নিঃসঙ্গ উপন্যাস

মানুষ কিভাবে আকাঙ্ক্ষা আর প্রাচুর্যের ভেতর ধীরে ধীরে শূন্য হয়ে যায়, তার নীরব পর্যবেক্ষণ। ডেভিড দেখিয়েছেন—অন্তরঙ্গতাও কখনও কখনও বিচ্ছিন্নতার আরেক রূপ। ডেভিড সলয়ের উপন্যাস ফ্লেশ পড়ে আমার পর্যালোচনা

ডেভিড সলয়ের লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাহমিমা আনামের সূত্র ধরে। ২০১৩ সালের শুরুতে দ্য গ্রান্টায় ছাপা হয় তাহমিমার গল্প ‘আনোয়ার গেটস এভ্রিথিং’। সেই একই সংখ্যায় ইউরোপা নামে ডেভিডের একটা গল্প পড়ি। পরে আমি বার্ন্স এন্ড নোবল দোকান থেকে ঝোঁকের বশে তাঁর তৃতীয় উপন্যাস Spring কিনে ফেলি। বইটা শেষ করেই বুঝেছিলাম—এই লেখকের মধ্যে এক অদ্ভুত টান রয়েছে। ততদিনে সাহিত্যের জগতে তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়ে গেছে—২০০৯ সালে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস London and the South-East তাঁকে এনে দেয় Betty Trask Award এবং Geoffrey Faber Memorial Prize। এরপর ২০১৩ সালে Granta তাঁকে মনোনীত করে ব্রিটেনের সেরা তরুণ ঔপন্যাসিকদের তালিকায়। আর ২০১৬ সালের All That Man Is তাঁকে পৌঁছে দেয় সাহিত্যের নতুন উচ্চতায়—উপন্যাসটি Man Booker Prize-এর জন্য শর্টলিস্ট হয় এবং জেতে Gordon Burn Prize। সম্প্রতি তাঁর ফ্লেশ উপন্যাসে তিনি জয় করে নিলেন বুকার প্রাইজ ২০২৫।

সম্প্রতি বুকার-লংলিস্টভুক্ত বই বেশিরভাগই ছিল ছোট, উপন্যাসিকার মতো। তুলনায় Flesh-এর ৩৫০ পৃষ্ঠার বইটা দেখতে ভারী মনে হলেও, পড়তে গিয়ে বুঝলাম—এটাই সম্ভবত সবচেয়ে দ্রুত পড়ে ফেলা উপন্যাস। কারণ, এর প্রায় পুরোটাই সংলাপ নির্ভর—যেমনটা প্রায় নাটকের স্ক্রিপ্টে দেখা যায়।

লিফটের ভেতর সিগারেটের গন্ধ।

‘তুই ঠিক আছিস?’ — ইস্তভানের বন্ধু জিজ্ঞেস করে।

‘হ্যাঁ,’ ইস্তভান বলে।

‘দেখে তো ভয় পেয়েছিস মনে হচ্ছে।’

‘না,’ ইস্তভান বলে।

তারা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে অন্য এক দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বন্ধু দরজায় নক করে। প্রায় তাদেরই বয়সী এক মেয়ে দরজা খুলে দেয়।

‘হাই,’ মেয়েটা বলে।

‘হাই,’ ইস্তভানের বন্ধু উত্তর দেয়।

মেয়েটি সরে দাঁড়ায়, তারা দু’জন ভেতরে ঢোকে।

‘এ আমার বন্ধু,’ বলে ইস্তভানের বন্ধু, ‘যার কথা বলেছিলাম।’

‘ও আচ্ছা,’ মেয়েটা বলে।

‘ও আচ্ছা?’ — বন্ধু আবার বলে।

‘হ্যাঁ,’ মেয়েটা বলে।

তিনজন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

‘ঠিক আছে,’ বন্ধু বলে।

‘ওখানে গিয়ে বসবি?’

‘হ্যাঁ, ঠিক আছে।’

In Flesh, David Szalay turns sex into syntax, stripping human desire down to its bare machinery. What remains isn’t lust or love but the strange, echoing quiet of modern life — a novel where every okay carries the weight of an unanswered prayer. - Riton Khan

২০১৮ সালে তাঁর লেখা Turbulence বইটি প্রকাশের পেছনে ছিল বিবিসি রেডিও ফোর–এর উদ্যোগ—পনেরো মিনিটের পরস্পর-সংযুক্ত গল্পের একটি সিরিজ হিসেবে এটি নির্মিত হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট কাঠামোর কারণে ডেভিডের নিজেকে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়—প্রতিটি গল্পে সর্বোচ্চ দুই হাজার শব্দ। তিনি পরে স্বীকার করেছেন, এই বাধ্যবাধকতাই তাঁকে লেখায় এক ধরনের মার্জিতবোধ শিখিয়েছিল। সেই মিতব্যয়ী, পরিশীলিত ভাষাশৈলী স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে Flesh উপন্যাসে। পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল এম. জে. হাইল্যান্ডের গদ্য, আর তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি—“প্রতিটি শব্দ প্রয়োগে পরিশ্রম করতে হবে।”

ডেভিডের মেদহীন ভাষার সংযম যেন নিখুঁতভাবে মিলে যায় তাঁর নায়ক ইস্তভানের সঙ্গে—এক শব্দে কথাবলা, সামাজিকভাবে অপ্রস্তুত এক কিশোর। পনেরো বছর বয়সে, মায়ের সঙ্গে নতুন শহরে এসে সে হঠাৎ যেন নিজেকে এক শূন্যতার মধ্যে খুঁজে পায়—বন্ধুত্ব করতে চায়, কিন্তু পারে না। স্কুলের প্রতিযোগিতামূলক কোলাহলে যারা চুপ থাকে, তারা সহজেই অদৃশ্য হয়ে যায়; ইস্তভানের ক্ষেত্রেও তাই হয়। সে ঠিক লাজুক নয়—বরং মনে হয় কথার কোনও বিশেষ প্রয়োজন সে খুঁজে পায় না। কৌতূহলহীন, নির্লিপ্ত, এবং শুরু থেকেই এমন এক চরিত্র যার সঙ্গে ঘটনা ঘটে, কিন্তু সে নিজে কোনও ঘটনার সূত্রপাত করে না। সে কেবল দাঁড়িয়ে থাকে—পাথরের মতো—আর পৃথিবীর ঢেউ এসে বারবার ধুয়ে যায় তাকে, অথচ সে তেমন নড়ে না, বদলায় না।

উপন্যাসের শুরু—তখন ইস্তভান কিশোর, হাঙ্গেরির এক ছোট শহরে থাকে। বন্ধুর উৎসাহে সে এক মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়, উদ্দেশ্য—শারীরিক সম্পর্কের সম্ভাবনা। কিন্তু ঘটনায় সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয় না; মেয়েটি অনিচ্ছুক। আর উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে, বহু বছর পর, সেই একই শহরে ফিরে এসেছে ইস্তভান—এবার একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, এক বিবাহিত নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে। যেন জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভেতরের শূন্যতা রয়ে গেছে অপরিবর্তিত।

মহিলাটি কফি বানায়।

‘তোমার স্বামী কোথায়?’ — ইস্তভান জিজ্ঞেস করে।

‘কাজে বাইরে গেছে,’ সে বলে।

‘তাই?’

ইস্তভান জানে, লোকটি ট্রাকচালক।

সে বলে, তার স্বামী সাধারণত ইতালি যায়—

সপ্তাহে কয়েকদিনের জন্য থাকে বাইরে।

‘আচ্ছা,’ ইস্তভান বলে।

‘আজ কি তোমার কাজ আছে?’

ইস্তভান মাথা নাড়ে।

‘কখন শুরু?’

‘ন’টায়,’ সে বলে।

কফির কাপটা হাতে নিয়ে ধন্যবাদ জানায়।

‘কোনো অসুবিধা নেই,’ মহিলাটি বলে।

তবে বাকপটু না হওয়া মানে এই নয় যে ইস্তভানের অনুভূতি নেই। বরং উল্টো—যেহেতু সে কখনও কারও সঙ্গে নিজের আবেগ নিয়ে কথা বলে না, তাই যখন কোনও অনুভূতি তাকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়, তখন সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কখনও বা প্রবলভাবে অভিভূত হয়। অনেক সময় সে আবেগের প্রতিক্রিয়া দেয় শরীরী ভঙ্গিতে—যা অন্যদের আরও দূরে ঠেলে দেয়। ফলে, ঘনিষ্ঠ বা ব্যক্তিগত বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলার সম্ভাবনাও প্রায় সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়।

উপন্যাসের মধ্যবর্তী অংশের পটভূমি মূলত ইংল্যান্ড। গল্প সেখানে অনুসরণ করে ইস্তভানকে—হাঙ্গেরিয়ান সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কাটানো থেকে শুরু করে লন্ডনের এক স্ট্রিপ ক্লাবে বাউন্সার হিসেবে কাজ, সেখান থেকে ধীরে ধীরে বডিগার্ডের দুনিয়ায় প্রবেশ—ধনীদের দেহরক্ষী, তারপর নিজেই ধনীদের পর্যায়ে পৌঁছনো। সেই উত্থানের পথে জড়িয়ে পড়ে এক প্রলোভনময় সম্পর্ক—তার নিয়োগকর্তার অনেক ছোট এবং আকর্ষণীয় স্ত্রীটির সঙ্গে। এরপর আসে বিলাসিতার বর্ণময় পটভূমি—চেলসির এক আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদে বাস, হেলিকপ্টারে করে গ্রামীণ এস্টেটে যাওয়া, উচ্চবিত্তদের পার্টিতে রাজনীতি ও পুঁজির বন্যা, আর সর্বত্রই ছড়িয়ে থাকে কামনার এক অন্তহীন পুনরাবৃত্তি। শরীর, অর্থ, ষড়যন্ত্র, নগ্ন স্নান, মদ—সবকিছু মিলে যেন এক চকচকে, কিন্তু গভীরভাবে ফাঁপা জীবন।

গল্পটি ইস্তভানের জীবনের কয়েক দশকের পথচলার । এই দিক থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এটি ইয়ান ম্যাকইওয়ানের শেষ উপন্যাস Lessons-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ—সেখানে যেমন এক কিশোরের শৈশব থেকে মধ্যবয়স পর্যন্ত জীবনরেখা টানা হয়েছে, এখানেও তেমনই। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হল একটি শোষণের ঘটনা—যা দুই উপন্যাসের ছেলেটির জীবনকেই এক অদৃশ্য রেখায় যুক্ত করে। ম্যাকইওয়ানের নায়ক যখন শিশুকালে আক্রান্ত হয়, আর ডেভিডের ইস্তভান তখন পনেরো বছর বয়সী। বয়সে কিছুটা বড় হওয়ায় ঘটনাটি তুলনামূলক কম ভয়ঙ্কর বা কম চমকপ্রদ মনে হতে পারে, কিন্তু একজন কিশোরের মানসিক গঠনে তার অভিঘাত কত গভীর হতে পারে, তা হেলাফেলা করার নয়। দুই উপন্যাসেই সেই দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত অন্যদের চোখে অদৃশ্য, কিন্তু পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। Flesh-এ সেই ক্ষত এক তাৎক্ষণিক ঘটনার জন্ম দেয়—যা ইস্তভানের তরুণ জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ বদলে দেয়। আর কে জানে, এমন ঘটনাগুলো জীবনের রঙ কতভাবে বদলে দেয়—যন্ত্রণার দাগ তো প্রায়ই এত গভীরে থাকে যে, স্বয়ং ভুক্তভোগীও তা দেখতে পান না।

উপন্যাসের এই মাঝখানটা যেন জিলি কুপারের কোনো উপন্যাস—তবে তার রসবোধ, আকর্ষণ, খুনসুটি, আর জীবনের উচ্ছ্বাস সবকিছুই বাদ দিলে যেমন একটা নিস্তেজ খোলস থেকে যায়, তেমন। যেন আনন্দহীন জিলি কুপার। আর ভাষার দিক থেকে দেখলে—যেন গল্পটা নেমে এসেছে কয়েকটি দৃশ্য-বর্ণনামূলক বাক্য আর অসংখ্য সংলাপের সারিতে: “তুই ঠিক আছিস?”, “হ্যাঁ”, “নিশ্চিত?”, “আমি ঠিক আছি”, “ওকে।” এই ‘Okay’ শব্দটাই উপন্যাসে এমনভাবে বারবার ফিরে আসে, যেমন Scarface-এ ‘fuck’—একই সুরে, একই ক্লান্ত পুনরাবৃত্তিতে।

ইস্তভান তার মালিক মিস্টার নাইম্যানের স্ত্রী হেলেনকে নিয়ে যায় বন্ড স্ট্রিটের Hermès দোকানে, আর ঠিক সেখানেই হেলেন তার দিকে এক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছুড়ে দেয়—যা ইস্তভানের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা করে।

‘তুমি জানো আমি তোমার প্রতি দুর্বল, তাই না?’—হেলেন বলে।

তার সোজাসাপ্টা কথায় ইস্তভান খানিকটা চমকে যায়।

‘তাই?’ সে বলে।

‘তাই?’—হেলেন অনুকরণ করে।

ইস্তভান হেসে ফেলে।

‘হ্যাঁ,’ হেলেন বলে।

একটু দীর্ঘ নীরবতার পর ইস্তভান বলে, ‘ঠিক আছে।’

‘আমাকে চুমু খাও না কেন?’—হেলেন বলে।

‘ওটা বোধহয় ভালো হবে না,’ ইস্তভান জবাব দেয়।

‘একদম বিরক্তিকর কথা বললে।’

‘তবু তাই।’

তারা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে।

‘সরি,’ ইস্তভান বলে।

‘ওটা বলো না।’

‘ঠিক আছে।’

‘ওটাও বলো না,’ হেলেন আবার বলে।

‘ঠিক আছে।’

‘আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।’

‘ঠিক আছে।’

ইস্তভান গাড়ি চালায়—পুরো পথ নিঃশব্দ।

এই দৃশ্যের অল্প কিছু পরেই শুরু হয় তাদের শারীরিক সম্পর্ক। আর উপন্যাসের মূল অংশ জুড়ে ভেসে ওঠে সেই জগৎ—যেখানে টাকার স্রোত, ক্ষমতার নেশা, লন্ডনের সুপার-রিচ শ্রেণির আত্মকেন্দ্রিক ভালোবাসা, অন্তরঙ্গতা, মর্যাদা আর বিলাসের প্রতিযোগিতা একত্রে মিশে যায়। বইয়ের ফ্ল্যাপে যেমন বলা হয়েছে, এটি “একবিংশ শতাব্দীর অর্থ ও ক্ষমতার জোয়ারে ভেসে থাকা জীবনগুলোর গল্প।”

কিন্তু গল্পের শুরু ও শেষ একেবারেই ভিন্ন—সেখানে নেই কোনও জিলি কুপার-ধাঁচের আভিজাত্য বা খুনসুটি। বরং আছে উত্তর-সোভিয়েত হাঙ্গেরির অনাড়ম্বর বাস্তবতা, দরিদ্রতার গন্ধ, সস্তা সিগারেটের ধোঁয়া, আর এক ধরনের ক্লান্ত, নিরুৎসাহী শরীরী সম্পর্ক—যেন বিলাসিতার ছায়াতেও মানুষের একঘেয়ে শূন্যতা থেকে পালাবার উপায় নেই।

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়—যা নিঃসন্দেহে পুরো বইয়ের সেরা অংশ মনে হয়েছে আমার কাছে—শুরু হয় এক তরুণ ইস্তভানের অভিজ্ঞতায়। সে তখন কিশোর, থাকে মায়ের ফ্ল্যাটে, আর সামনের ফ্ল্যাটে থাকে এক বিবাহিতা বয়স্কা নারী। ইস্তভান, যে কৈশোরে সেই নারীর প্রতি একসঙ্গে আকৃষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক অনিশ্চিত শারীরিক সম্পর্ক—যা ইস্তভানের মনে প্রেমের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে।

‘দ্য লেডি’—হঠাৎ সম্পর্কটা শেষ করে দেয়, বুঝতে পেরে যে ছেলেটি আসলে অপরিণত, আর সবকিছুই সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই বিচ্ছেদে ইস্তভান অস্থির হয়ে ওঠে, একদিন ছুটে যায় সেই মহিলার ফ্ল্যাটে, মুখোমুখি হয় তাঁর স্বামীর। তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে ঠেলাঠেলি—অথবা হয়তো দুর্ঘটনায়—লোকটি সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়। মৃত্যু হয় তার। আর ইস্তভানের পরিণতি?—সোজা পাঠানো হয় সংশোধনাগারে; হাঙ্গেরির কিশোর অপরাধীদের প্রতিষ্ঠানে চপেটাঘাত আর চপ্পলের শাসনে শিক্ষা নিতে। তারপর সেনাবাহিনীতে। এই সূচনাটি নিঃসন্দেহে শক্তিশালী—কোনও আনন্দ নেই, কেবল এক বিষণ্ণ বাস্তবতা: কাম, অপরাধ, এবং তার অনিবার্য পরিণতি।

Flesh–এ যৌনতার উপস্থিতি একক কোনো দৃশ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার বিস্তার উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি স্তরে। ব্লো-জবও সেখানে বারবার ফিরে আসে—আর প্রথম অভিজ্ঞতা হিসেবে সেই ‘লেডি’ই ইস্তভানকে পরিচয় করিয়ে দেয় উপন্যাসের নামের অন্তর্নিহিত অর্থের সঙ্গে। ডেভিডের এই প্রায় ক্লিনিক্যাল ভাষাশৈলীর এক অদ্ভুত সুবিধা আছে। Flesh–এ যৌনতা আছে, প্রচুর আছে, কিন্তু তার বর্ণনা এমন নিস্পৃহ, এমন ব্যবহারিক গদ্যে লেখা যে তাতে কোনো কামোদ্দীপনা বা উত্তেজনা তৈরি হয় না—বরং মনে হয় যেন শরীরের ঘটনাগুলো কেবল যন্ত্রের কাজ মাত্র।

তারপর সে ইস্তভানের প্যান্ট খুলে আবার তাকে মুখে নেয়।

শেষে বলে, ‘গিলে ফেলেছি।’

‘ঠিক আছে,’ ইস্তভান বলে।

‘আমার জন্য কিছু করবে?’

‘ঠিক আছে,’ সে জবাব দেয়।

মহিলাটি তার হাত ধরে নিজের শরীরে চেপে ধরে, নাড়িয়ে দেয় তীব্রতায়—‘এইভাবে।’

‘ঠিক আছে,’ ইস্তভান আবার বলে।

এই ‘okay?—okay’ সংলাপের ধারা এক ধরনের শৈলী—নিশ্চয়ই একেবারে অযৌক্তিক নয়, কারণ জীবনের বাস্তব কথোপকথনও তো প্রায়ই এমনই নিস্তেজ, পুনরাবৃত্তিমূলক। তবু এতে একঘেয়েমির ছায়া ঘন হয়ে আসে। বিশেষত যখন তার বুননে যৌনতার এত অনুষঙ্গ থাকে, কিন্তু গদ্যের বুনোট অনেকটা যেন প্রসারিত—আয়তনে বড়, ভেতরে ফাঁপা।

সবচেয়ে বড় সমস্যা এই সংলাপগুলো কিছুই নির্মাণ করে না—না চরিত্র, না টানাপোড়েন। ভালো সংলাপ যেমন মানুষকে ফুটিয়ে তোলে, এখানে তা অনুপস্থিত। ফলে ডেভিডকে প্রায়ই পাঠকদের দিকনির্দেশ দিতে হয়—সংলাপের মাঝখানে যোগ করতে হয় ব্যাখ্যামূলক বাক্য। যেমন, এক বিলাসী লন্ডনের পার্টিতে ইস্তভান এক তরুণী ড্যানিশ শিল্পীর সঙ্গে কথা বলছে—

‘তুমি তাহলে শিল্পী?’

‘ওটা বলতে ভালো লাগে না।’

‘কেন?’

‘সেইরকমই।’

এই একঘেয়ে কথোপকথনের পর বর্ণনাকারী হঠাৎ বলে ওঠে, “ওর সঙ্গে কথা বলতে ইস্তভানের ভালো লাগছে।”

একজন দক্ষ লেখক সংলাপেই সেটা বোঝাতে পারতেন—বলতে হতো না। এখানেই ডেভিডের সংলাপ তার নিজস্ব শৈলীর শিকার ।

এই উপন্যাস নিয়ে আমি সমালোচনা করছি তার মলিন রসবোধহীনতা, টানটান অথচ শুষ্ক বর্ণনাভঙ্গির কারণে—তবু Flesh-এ এমন দুটো দিক আছে, যেগুলো আমাকে সত্যিই আলোড়িত করেছে।

প্রথমটি, উপন্যাসের শেষের দিকে এক চমৎকার মোড়—যা নিয়ে বিস্তারিত বললে গল্পটাই ফাঁস হয়ে যাবে। শুধু এটুকুই বলা যায়: প্রায় গোটা বইজুড়ে একরকম নিষ্ঠুর আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র হিসেবে থাকা ইস্তভান সেখানে এক গভীর মানবিক কাজ করে ফেলে। সেটি তার জন্য ক্ষতিকর হলেও, নৈতিকভাবে সেটিই সঠিক কাজ। এই দৃশ্যটি সালয়ে অসাধারণভাবে সামলেছেন—সংযমে ভরা অথচ আবেগময়, সত্যিকারের স্পর্শকাতর মুহূর্ত।

দ্বিতীয়টি আসে একেবারে পড়ার মাঝপথে—যখন হেলেন ইস্তভানকে National Gallery-তে নিয়ে যায় তাকে ‘সংস্কৃতির’ সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ইস্তভান যে বই পড়ে, তা আত্মউন্নয়নমূলক; গান বোঝে না, শিল্পকলার ভাষাও তার অচেনা। শুরুতে ছবিগুলো দেখে শুধু বলে ওঠে, “ওইটার পাছাটা সুন্দর।” তবু হেলেন হাল ছাড়ে না। এক পর্যায়ে টিশিয়ানের এক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ইস্তভান একটু চেষ্টা করে—

“ওইটার নীল রঙটা আমার ভালো লাগছে,” বলে সে, যেন শিল্পবোদ্ধা সাজার চেষ্টায়।

“টিশিয়ানেরটা?”

“ওইটা,” সে আঙুল তুলে বলে।

“হ্যাঁ, সুন্দর তো,” হেলেন সায় দেয়।

Flesh উপন্যাসে বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটে বইয়ের পৃষ্ঠার বাইরে—যেন গল্পের আসল তোলপাড়গুলো পাঠকের অগোচরে সম্পন্ন হচ্ছে, আর আমরা শুধু তাদের ফাঁকগুলো পূরণ করি অনুমানের মাধ্যমে। এতে এক অদ্ভুত অনুভূতি তৈরি হয়—উপন্যাসটি যেন ইস্তভানের জীবনের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, থেমে থাকছে কেবল সেই মুহূর্তগুলোয় যেগুলোতে ডেভিডের নজর নিবদ্ধ, আর বাকিগুলো কেবল সংলাপের আকারে ইঙ্গিতমাত্রে উপস্থিত। এর ফলে পাঠকের সঙ্গে ইস্তভানের এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়; আমরা তার জীবনে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারি না, বিশেষত তার চিন্তা প্রকাশের অক্ষমতা এই বিচ্ছিন্নতাকে আরও গভীর করে তোলে। তাই গল্প এক লাফে এগিয়ে যায়—পনেরো বছর বয়সী ইস্তভান থেকে হঠাৎ কয়েক বছর পরের ইস্তভান, তারপর দেখা যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নে হাঙ্গেরির যোগদানের পর স্বাধীন গতিবিধির সুবিধা নিয়ে সে লন্ডনে চলে এসেছে।

লন্ডনে এসে ইস্তভান শুরুতে কম বেতনের বডিগার্ডের চাকরি করে দিন কাটায়। কিন্তু ভাগ্যের এক অদ্ভুত মোড়ে তার জীবনে সুযোগ আসে যা তার অবস্থানই বদলে দেয়। ডেভিড সেই পরিবর্তনের বিবরণ দেন, তবে আশ্চর্যজনকভাবে, যিনি ইস্তভানকে এই নতুন পথে নিয়ে আসেন—যার সঙ্গে তার গভীর, প্রায় পিতৃসুলভ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে—অথচ পরে তার কোনও খোঁজ আর আমরা পাই না। যেন গল্পে কেবল সেই সম্পর্কগুলোরই জায়গা আছে যেগুলো সরাসরি ঘটনাপ্রবাহকে চালায়, কিন্তু যেসব সাধারণ বন্ধুত্ব, অভিরুচি, ক্ষণিক আনন্দ কিংবা দৈনন্দিন যন্ত্রণা একটা জীবনকে পূর্ণ করে তোলে, সেগুলো বাদ পড়ে যায়।

Flesh পড়া অনেকটা ডায়েরি উল্টানোর মতো—যেখানে জীবন নয়, তার নির্বাচিত খণ্ডচিত্র আমরা দেখি। তবু আশ্চর্যভাবে, ইস্তভানকে আমরা ভালোবেসে ফেলি। সে আধুনিক মানুষ নয়, ভাবুকও নয়—কিন্তু তার মঙ্গল নিয়ে পাঠক চিন্তা করে। তার অপরিপক্কতা, তার অনির্দিষ্টতা, সবকিছু মিলিয়ে সে আরও বাস্তব হয়ে ওঠে। পুরো বইটা আমি একদিনেই শেষ করেছি—কারণ আমার কাছে বইটি ফেলে প্রায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠে ছিল। উপন্যাসটি আসলে শ্রেণি বা সমাজ নিয়ে কিছু বলে না। বরং এর মূলে রয়েছে শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতার পাঠ। মানুষের ভেতরের সেই নিস্তরঙ্গ, অচিন্তনশীল দিকটা ডেভিড ধরতে চেয়েছেন, যদিও সেটি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সফল হয় না। তবুও বলতে হয়—বইটিতে যৌনতার দৃশ্য ব্যাপক, যে পাঠক বিরক্ত হলেও চোখ সরাতে পারে না। একরাশ “সেক্স”, তাতেই গল্পের দম টিকে আছে।

সবার জন্য ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা রইল।

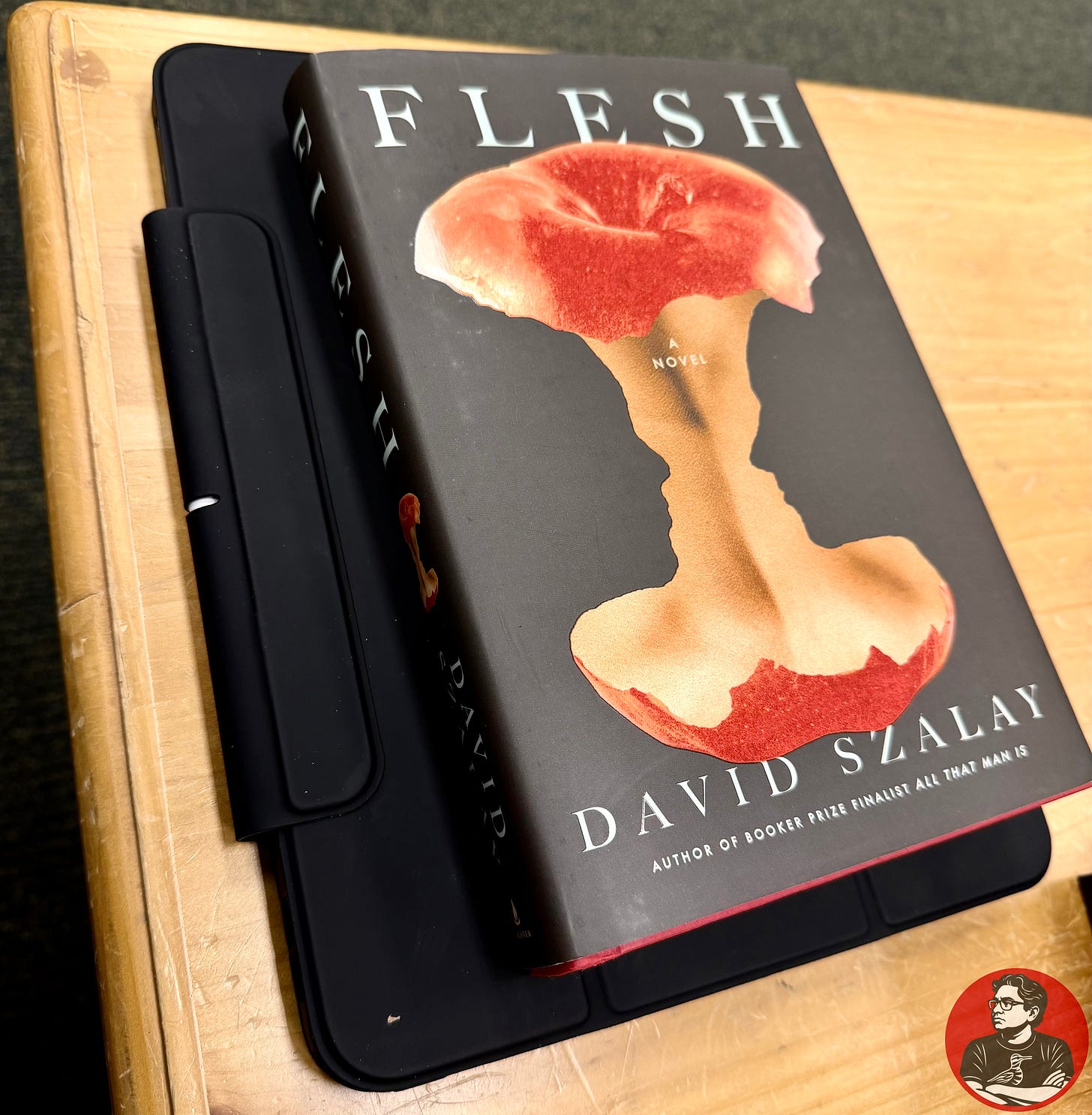

FLESH | By David Szalay | Scribner | 353 pp. | $28.99

দীর্ঘ আলোচনা বা প্রতিবেদন টি পড়লাম।মনোযোগ কেড়ে নেওয়ার মতোই লেখা, তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে রিটন। চৌচল্লিশ বছর অধ্যাপনা করার পর এইবার এ বছর থেকে আমি অবসর নিয়েছি। সময় দিতে বেড়াতে এসো, তোমার মত গুণীজনের সংস্পর্শ আনন্দ দেবে।

আহসান হাবীব