মেরি শেলীর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন

জ্ঞানের আগুনে মানুষ যখন ঈশ্বর হতে চায়, তখন তার ছাইয়ে লুকিয়ে থাকে নিজের ধ্বংসের বীজ।

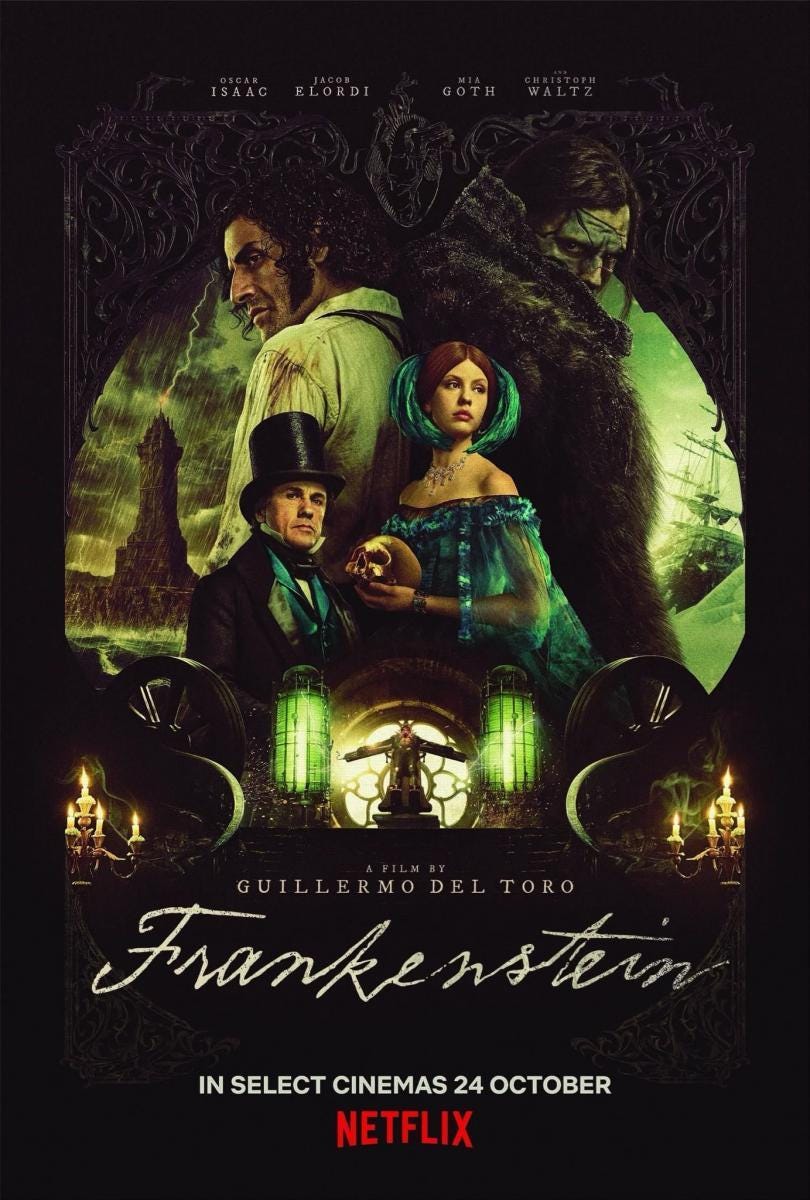

২০২৫ সালের নভেম্বরে নেটফ্লিক্সে এসেছে গিয়ের্মো দেল তোরোর Frankenstein—একটি গথিক ড্রামা, যা মেরি শেলির ১৮১৮ সালের উপন্যাস Frankenstein; or, The Modern Prometheus–এর নতুন চলচ্চিত্র রূপ। দেল তোরো নিজেই ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন, প্রযোজনা ও পরিচালনাও করেছেন। এটাও যথেষ্ট প্রতীকী, কারণ এই গল্পও এক স্রষ্টার নিজের সৃষ্টি নিয়ে সংগ্রামের আখ্যান।

চলচ্চিত্রটিতে ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ভূমিকায় আছেন অস্কার আইজ্যাক, সৃষ্টির চরিত্রে জ্যাকব এলরডি, আর এলিজাবেথের চরিত্রে মিয়া গোথ। সহ-অভিনেতাদের তালিকাও চিত্তাকর্ষক—ফেলিক্স কামারার, ডেভিড ব্র্যাডলি, লার্স মিকেলসেন, ক্রিশ্চিয়ান কনভেরি, চার্লস ড্যান্স, আর ক্রিস্টোফ ওয়াল্টজ।

এই সিনেমা এখন বহু মানুষ নেটফ্লিক্সে দেখবে—কেউ দানবের গল্প খুঁজবে, কেউ ভয়ের রোমাঞ্চ, কেউ হয়তো মানবিকতার এক হারিয়ে যাওয়া প্রতিধ্বনি। কিন্তু আমার আগ্রহ অন্য জায়গায়—মেরি শেলির জগতে ফিরে যাওয়া, সেই আঠারো বছর বয়সী তরুণীর কল্পনা ও বেদনার জগতে, যিনি মৃত্যু, ভালোবাসা, এবং সৃষ্টির ভয়াবহতা নিয়ে এমন এক গল্প লিখেছিলেন, যা আজও প্রযুক্তি-নির্ভর এই যুগে আমাদের সামনে আয়না ধরে। তাই আজকের লেখাটি সেই শেলির জগতেই এক নিমজ্জন; যেখানে বিজ্ঞান নীতির সীমা অতিক্রম করে, সমাজ ভালোবাসার বদলে ভয় বেছে নেয়, আর এক তরুণী লেখিকা নিজের দুঃখকে রূপ দেন এক চিরন্তন প্রশ্নে: আসল দানবটা কে?

মেরি শেলি যখন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন–এর কাহিনি প্রথম ভাবতে শুরু করেন, তার বয়স ছিল আঠারো। এত অল্প বয়সে তিনি ইতিমধ্যেই শোক আর সামাজিক অবিশ্বাসের ভারে নুয়ে পড়েছিলেন। সন্তান হারানোর যন্ত্রণা, টালমাটাল সম্পর্ক, আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এক তরুণী লেখকের টিকে থাকার সংগ্রাম—সব মিলিয়ে তার কল্পনা ছিল গভীর, তীক্ষ্ণ, আর একরকম প্রতিশোধমিশ্রিত।

১৮১৮ সালে প্রকাশিত ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, অথবা দ্য মডার্ন প্রমিথিউস মূলত এক নৈতিক মূল্যায়ন। নিজের সীমা অতিক্রম করার জন্য মানুষ কতদূর যেতে পারে । ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সৃষ্টি সেই সীমা ভাঙার ফলাফল, যেখানে জীবনের উৎপত্তি আর মৃত্যুর ভয় একই মঞ্চে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। এই উপন্যাসে মাতৃত্ব, বিচ্ছিন্নতা, আর সমাজের কঠোর বিচার মিশে আছে এক অদ্ভুত নীরব সুরে।

শেলি লিখছিলেন এমন এক সময়ে, যখন বৈজ্ঞানিক উন্মাদনা ইউরোপকে বদলে দিচ্ছিল। গ্যালভানিজম, শিল্পবিপ্লব, আর নতুন প্রযুক্তি মানুষের হাতে অজানা ক্ষমতা এনে দিচ্ছিল, অথচ সেই ক্ষমতার সঙ্গে কী দায় আসে—এই প্রশ্নটাই ছিল শেলির কেন্দ্রে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনতাই শুধু এক গথিক উপন্যাস নয়; এটি এক যুগের অস্থির আত্মার প্রতিচ্ছবি, যেখানে বিজ্ঞান ঈশ্বরের স্থান দখল করছে, আর মানুষ নিজের সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত হচ্ছে। এই কারণেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আজও সমকালীন—এক তরুণীর কল্পনা থেকে জন্ম নেওয়া এই গল্প আজও মনে করিয়ে দেয়, প্রযুক্তির অগ্রগতি যতই হোক, তার নৈতিক প্রতিধ্বনি থেকে কেউ মুক্ত নয়।

ব্যক্তিগত জীবন ও সৃষ্টিশীলতার উৎস

মেরি শেলির ব্যক্তিগত জীবনের শোক তার লেখার কেন্দ্রে ছিল—প্রায় প্রতিটি পাতায় সেই বেদনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। জন্মের মাত্র দশ দিন পরই তিনি হারান তার মা, লেখিকা ও দার্শনিক মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটকে। এই ক্ষত তার জীবনে ছায়া হয়ে রয়ে যায়, এক নিঃশব্দ অনুপস্থিতি, যা পরবর্তীতে তার সমস্ত সৃষ্টিশীলতার ভেতর ঘুরে ফিরে আসে। বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনে সেই শোকের ধার আরও গভীর হয়। তার প্রথম সন্তান জন্মের দুই সপ্তাহের মাথায় মারা যায়। এই ঘটনার পর নিজের জার্নালে শেলি লিখেছিলেন এক স্বপ্নের কথা—তিনি দেখেছিলেন তার মৃত শিশুটা আবার জীবিত হয়ে উঠেছে, কারণ সে “শুধু ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল,” আর আগুনে ঘষে তারা তাকে ফিরিয়ে এনেছে। স্বপ্নটি ছিল একসাথে মাতৃত্বের অজস্র বেদনা আর পুনর্জন্মের এক মরিয়া আকাঙ্ক্ষা। এই অভিজ্ঞতাগুলোই পরবর্তীতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন–এর মূল উদ্বেগের ভিত তৈরি করে—মৃত্যু, ক্ষয় পরিত্যাগ, আর জীবনের প্রতি এক বৈজ্ঞানিক বিদ্রোহ। যে বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তার মায়ের মৃত্যুকে অস্বীকার করতে গিয়ে সৃষ্টির মাধ্যমে মৃত্যু জয় করতে চায়, সেই একই মানসিক প্রবাহ দেখা যায় শেলির মধ্যেও। তিনি নিজের শোককে শব্দে রূপান্তর করেছিলেন, কলমের ভেতর ঢেলে দিয়েছিলেন এক তরুণী নারীর ভয়, এক মায়ের বেদনা, আর এক লেখকের অদম্য ইচ্ছা—মৃত্যুকে সাহিত্য দিয়ে হারিয়ে দেওয়ার।

মেরি শেলির চিন্তাধারার মূলে ছিল তার বাবা উইলিয়াম গডউইন ও মা মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার। একজন ছিলেন রাজনৈতিক নৈরাজ্যবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রবক্তা, আর অন্যজন নারীমুক্তি ও যৌক্তিক মানবিকতার কণ্ঠস্বর। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণই মেরির মধ্যে তৈরি করেছিল প্রশ্ন করার সাহস, সামাজিক রীতিকে চ্যালেঞ্জ করার প্রবণতা। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তার পরিচয় হয় কবি পার্সি বিশি শেলির সঙ্গে, ২৬ বছর বয়সী, বিবাহিত, তীব্র কল্পনাশক্তির অধিকারী এক মানুষ। তাদের সম্পর্ক দ্রুত গভীর হয়, এবং তারা পালিয়ে যান, সমাজের চোখে এক প্রকার অপরাধ করেই। এর পরিণতিতে মেরি নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হন, সমাজের তিরস্কারও সহ্য করতে হয়। পরে, পার্সির স্ত্রী আত্মহত্যা করলে, তারা ১৮১৬ সালে বিবাহ করেন।

বিবাহের পর মেরির জীবন কেটেছে ক্রমাগত মাতৃত্বের মধ্যে—নয় বছরের মধ্যে তিনি বেশিরভাগ সময়ই ছিলেন গর্ভবতী বা স্তন্যদাত্রী মা। কিন্তু মাতৃত্ব তার কাছে ছিল সুখের চেয়ে বেশি এক ভয়াবহ দায়; কারণ সন্তান হারানোর যন্ত্রণা বারবার ফিরে এসেছে তার জীবনে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন প্রকাশের বছরেই মারা যায় তার দ্বিতীয় কন্যা, পরের বছর মৃত্যু ঘটে তার পুত্র উইলিয়ামের। এই শোকের ধারা শেষ হয় না—মাত্র তিন বছর পর ইতালির সমুদ্রে ডুবে যান তার স্বামী পার্সি।

কৈশোর পেরোতে না পেরেই মেরি শেলি এক ঝোড়ো জীবনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিকে শোক, অন্যদিকে চিন্তার বিপ্লব। এমন এক বয়সে, যখন অনেকেই এখনও জীবনের অর্থ খুঁজছে, তিনি লিখছিলেন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। যা মানব সভ্যতার নৈতিক ও অস্তিত্ববাদী প্রশ্নগুলোর পাশে আজও গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপট

১৮১৮ সালে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন প্রকাশের সময় ইউরোপে বিজ্ঞান ছিল এক অগ্নিশিখার মতো—প্রতিদিনই নতুন আবিষ্কার, নতুন তত্ত্ব, নতুন বিস্ময়। বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষ করে গ্যালভানিজম, মানুষকে যেন সম্মোহিত করে রেখেছিল। মৃত প্রাণীর অঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নড়াচড়া আনতে পারা—এই দৃশ্য দর্শকদের চোখে যেন মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে জীবনের রহস্যে উঁকি দেওয়ার সমান ছিল। প্রশ্ন উঠেছিল: জীবন কি কেবল এক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া? মৃত্যুকে কি প্রযুক্তি দিয়ে পরাজিত করা সম্ভব?

চিকিৎসাবিদ্যা তখনও নতুন দিগন্তে পা রাখছে। ব্যবচ্ছেদ, শারীরবিদ্যা, এমনকি মৃতদেহ নিয়ে অবৈধ ব্যবসাও চলছিল জোরেশোরে—রাত্রির আঁধারে কবর থেকে মৃতদেহ চুরি করা হচ্ছিল গবেষণার জন্য। রক্ত সঞ্চালন, প্লাস্টিক সার্জারি, এবং ইরাসমাস ডারউইনের বিবর্তনের প্রাথমিক ধারণাগুলি নৈতিক উদ্বেগকে আরও ঘনীভূত করেছিল। মানুষ বিজ্ঞান দিয়ে নিজের সীমা পরীক্ষা করছিল, কিন্তু সেই সীমারেখার ওপারে কী আছে—তা নিয়ে ছিল গভীর ভয় ও কৌতূহল।

এই প্রেক্ষাপটে মেরি শেলির উপন্যাস দাঁড়ায় এক নৈতিক প্রতিফলন হিসেবে—বিজ্ঞান যখন ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে চায়, তখন তার ফল কতটা ভয়াবহ হতে পারে। তিনি কল্পনার মাধ্যমে এক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন: মানুষ যদি সৃষ্টি করতে পারে, তবে ধ্বংসও কি তার ভাগ্যে লেখা নেই? আশ্চর্য নয়, তখনকার পাঠকরা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে কেবল গথিক হরর হিসেবে নয়, বরং এক আয়না হিসেবে দেখেছিলেন—যেখানে তারা নিজের যুগের বৈজ্ঞানিক উন্মাদনা, নৈতিকতার সংকট, আর মানবিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিল।

এই বৈজ্ঞানিক উন্মাদনার যুগটা আসলে এক অস্থির সময়ের ভিতরেই জন্ম নিচ্ছিল। নেপোলিয়নের যুদ্ধ তখন সদ্য থেমেছে, কিন্তু তার পরবর্তী ইউরোপ যেন এখনও যুদ্ধক্ষেত্রের ধোঁয়ায় মোড়া—রাজনীতি, শিল্প, নৈতিকতা, সবকিছু বদলে যাচ্ছে একসঙ্গে। শিল্পবিপ্লব মানুষের জীবনকে পাল্টে দিচ্ছে দ্রুত, কিন্তু সেই পরিবর্তনের গায়ে ছিল গভীর শ্রেণিবৈষম্যের ছায়া।

কারখানার ভিতরে নারী ও শিশুরা অমানবিক পরিস্থিতিতে কাজ করত—দীর্ঘ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সামান্য মজুরিতে, কোনো নাগরিক অধিকার ছাড়াই। সমাজে তাদের কণ্ঠ ছিল নেই বললেই চলে। অন্যদিকে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষেরা বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি নিয়ে বিতর্কে মগ্ন, কিন্তু সেই আলোচনার টেবিলে নারীদের জন্য কোনো আসন ছিল না। ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, কিংবা ন্যূনতম আইনি সুরক্ষা—সবই তখন নারীর নাগালের বাইরে।

এই প্রেক্ষাপটে মেরি শেলির ফ্রাঙ্কেনস্টাইন লেখা এবং প্রকাশ এক নিঃশব্দ বিপ্লবের মতো। এক তরুণী, যাকে সমাজ ‘মাতৃত্ব’ আর ‘বিনয়’-এর গণ্ডিতে আটকে রাখতে চেয়েছিল, সে লিখছিল এমন এক গল্প যেখানে সৃষ্টির ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে—সেটাও এক ‘দানবের’ আখ্যানের মাধ্যমে। সমাজের দৃষ্টি এড়াতে শেলি বইটি প্রকাশ করেন বেনামে। প্রথম সংস্করণে তাঁর নাম ছিল না, ফলে অনেক পাঠক ভেবেছিলেন লেখক হয়তো পুরুষ। কিন্তু এটাই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন–এর প্রথম বিজয়—একটি নারীসৃষ্ট কণ্ঠ পুরুষতান্ত্রিক বিশ্বকে নিজের গল্প শুনতে বাধ্য করেছিল, যদিও সেটি শোনা শুরু হয়েছিল ভয়ে আর অবিশ্বাসে।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন শুরু হয় এক দুঃসাহসী প্রশ্ন দিয়ে—মানুষ কি নিজেই সৃষ্টিকর্তা হতে পারে? ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, এক তরুণ বিজ্ঞানী, মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চেয়ে মৃত টিস্যু থেকে এক জীবন্ত প্রাণী তৈরি করে ফেলে। তার চোখে এটা ছিল জ্ঞানের সর্বোচ্চ সাফল্য, ঈশ্বরের সীমানা অতিক্রমের এক রোমাঞ্চকর অভিযান। কিন্তু সেই আদর্শিক স্বপ্ন ভেঙে পড়ে মুহূর্তেই, যখন সে নিজের সৃষ্টির দিকে তাকায়। যে প্রাণীর জন্ম সে দিয়েছিল, তার মুখে মানবিকতা নয়, ভয় ও বিকৃতি—আর ভিক্টর বুঝতে পারে, সে যে ক্ষমতার খেলা খেলেছিল, তা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। নিজের সৃষ্টির প্রতি ঘৃণা ও ভয়ে সে পিছু হটে, তাকে পরিত্যাগ করে। এই পরিত্যাগই গল্পের কেন্দ্রীয় ট্র্যাজেডি। সৃষ্টি পরিণত হয় প্রতিশোধে, ভালোবাসাহীন এক প্রাণী তার “পিতা” ও তার প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই প্রতিহিংসা এক সৃষ্টি তার স্রষ্টার কাছে জবাব দাবি করা। ভিক্টরকে বলা হয় “আধুনিক প্রমিথিউস”—যে দেবতাদের আগুন চুরি করে মানুষকে দিয়েছিল, কিন্তু তার দণ্ড ছিল চিরন্তন যন্ত্রণা। শেলির গল্পও সেই একই চিরন্তন সতর্কবার্তা বহন করে: জ্ঞানের আগুনে মানুষ যখন ঈশ্বর হতে চায়, তখন তার ছাইয়ে লুকিয়ে থাকে নিজের ধ্বংসের বীজ। তাই শেষ প্রশ্নটা থেকেই যায়—আসল দানব কে? সেই বিকৃত সৃষ্টি, নাকি সেই মানুষ, যে তাকে ভালোবাসা ছাড়াই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল?

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন–এর চরিত্রগুলো আসলে মেরি শেলির নিজের ভেতরের টানাপোড়েনের প্রতিবিম্ব—শোক, সৃষ্টিশক্তি, আর জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণের ভারে ন্যুব্জ এক মনের প্রতিধ্বনি। নামহীন সেই সৃষ্টিটিই সবচেয়ে গভীর রূপক: জন্মের মুহূর্তেই পরিত্যক্ত, চেহারার জন্য ঘৃণিত, সমাজ থেকে নির্বাসিত। অথচ সে বোকা নয়—নিজেই নিজেকে পড়তে শেখে, কথা বলতে শেখে, ভাবতে শেখে। তার অপরাধ শুধু এই যে সে দেখতে আলাদা। এই “বহিরাগত”-এর অনুভব ছিল শেলির নিজেরও—যিনি পরিবার ও সমাজ উভয়ের কাছেই এক প্রকার অচেনা ছিলেন। এক তরুণী লেখক, যার বুদ্ধিমত্তা সমাজের চোখে প্রায় অনৈতিকতা; এক নারী, যার কল্পনা তার সময়ের শৃঙ্খলা ভেঙে দিচ্ছে। ফলে, উপন্যাসের সেই নামহীন সৃষ্টির নিঃসঙ্গতা যেন শেলির নিজের কণ্ঠস্বরেই কথা বলে।

গল্পের অন্য চরিত্রগুলিও সমাজের ব্যর্থতা ও অন্যায়কে উন্মোচন করে। জাস্টিন মেরিটজ—ফ্রাঙ্কেনস্টাইন পরিবারের আশ্রিত এক দরিদ্র মেয়ে—যার উপর উইলিয়ামের হত্যার মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি কেবল ভিক্টরের নিষ্ক্রিয় দায়বদ্ধতাকেই নয়, বরং সমাজের নারী ও দরিদ্রদের প্রতি নিষ্ঠুর উদাসীনতাকেও তুলে ধরে। অন্যদিকে, ক্যাপ্টেন রবার্ট ওয়ালটন—আর্কটিক অভিযানের নায়ক এবং উপন্যাসের কাঠামোগত বর্ণনাকারী—জ্ঞান অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় চালিত হলেও, ভিক্টরের গল্প শুনে থেমে যায়। সে বুঝতে পারে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি মানবিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে জ্ঞানও ধ্বংস ডেকে আনে। শেষ পর্যন্ত ওয়ালটন ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তার ক্রুদের বাঁচাতে। এই ফিরে আসাটাই তার মুক্তি—যে সুযোগ ভিক্টর হারিয়েছিল, কিন্তু শেলি হয়তো কল্পনার জগতে সেই মুক্তিটুকুই লিখে দিতে চেয়েছিলেন, নিজের অমোচনীয় বেদনার বদলে।

সাহিত্যের কৌশল

মেরি শেলি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন–এ গথিক ঘরানার প্রচলিত কৌশলগুলো নিপুণভাবে ব্যবহার করেছিলেন—অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, রহস্যময় ইঙ্গিত, ভয়ের আবহ, এমনকি গুপ্তচরবৃত্তির ছায়াও। এগুলো সেই সময়ের পাঠকদের খুব টানতো, কারণ উনিশ শতকের প্রথম দিকের পাঠকরা রোমাঞ্চ আর আতঙ্কের গল্পে মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু শেলির কাজকে আলাদা করে তোলে যে বিষয়টি, তা হলো—এই গথিক কাঠামোর ভেতরে তিনি ঢুকিয়ে দেন তাঁর যুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তা, তত্ত্ব, আর অনুমানের তীব্র স্পন্দন। জেনেভার বুদ্ধিজীবী মহলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, মানবদেহের রহস্য, আর “জীবন” নামের ধারণা নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তারই সাহিত্যিক প্রতিফলন।

উপন্যাসের গঠনও ছিল সেই সময়ের তুলনায় অত্যন্ত চিন্তাশীল। শেলি ব্যবহার করেছিলেন epistolary form—চিঠির আকারে গল্প বলার রীতি, যা স্যামুয়েল রিচার্ডসনের পামেলা কিংবা গ্যেটের দ্য সোরোস অব ইয়াং ওয়ার্থার–এর ধারায় তৈরি। এই পদ্ধতি উপন্যাসকে দেয় একধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা—যেন পাঠক নিজেই প্রমাণ, সাক্ষ্য, আর স্মৃতির মধ্যে দিয়ে সত্য অনুসন্ধান করছে।

এছাড়া তিনি ব্যবহার করেন nested narrative—গল্পের ভিতরে গল্প, আরেক বর্ণনার মধ্যে আরও একটি কণ্ঠ। উপন্যাস শুরু ও শেষ হয় ক্যাপ্টেন ওয়ালটনের চিঠি দিয়ে; তার ভেতরে ভিক্টরের বর্ণনা, আর তার ভেতরে আবার সৃষ্টির কণ্ঠস্বর। এই বহুস্তরীয় কাঠামো পাঠককে কেবল দর্শক নয়, অংশগ্রহণকারী করে তোলে—যেন প্রত্যেকে নিজের মতো করে দোষী, প্রত্যেকে নিজের মতো করে দানব।

তবে শেলির সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তার বৌদ্ধিক আত্মবিশ্বাস। তিনি বাইবেলের জেনেসিস, গ্রিক পুরাণ, আর মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট–এর মতো রচনাকে আন্তঃগ্রন্থিক স্তম্ভ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে প্যারাডাইস লস্ট–এর প্রভাব স্পষ্ট—ভিক্টরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেমন পতন ডেকে আনে, তেমনি অ্যাডাম ও শয়তানের বিদ্রোহও মানবজাতির দুর্দশা সৃষ্টি করে। এই তুলনা শেলিকে কেবল গল্পকার নয়, দার্শনিকের আসনে বসায়—যিনি বুঝেছিলেন, জ্ঞানের আলো যতই উজ্জ্বল হোক, তার ছায়া সবসময় নৈতিকতার মাপে দীর্ঘতর হয়ে পড়ে।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন–এর সৃষ্টিটি যদিও মৃতদেহের অংশ জোড়া দিয়ে তৈরি, তবু তার ভেতরে ধুকপুক করছে গভীর মানবিক আকাঙ্ক্ষা—ভালোবাসা, বোঝাপড়া, আর স্বীকৃতির তীব্র প্রয়োজন। তার ক্রোধ আসলে এক ধরনের বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া। তাকে শুধু ভিক্টরই পরিত্যাগ করেনি; সমাজও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তার চেহারার জন্য, তার অস্তিত্বের জন্য। এই প্রত্যাখ্যানই ধীরে ধীরে তাকে রাগ, হিংসা আর প্রতিশোধের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করে।

মেরি শেলির মানবতাবোধ এখানেই স্পষ্ট। তিনি দানবকে দেখেছেন সহানুভূতির চোখে—এক জীব, যে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা চেয়েছিল, অথচ পায়নি। শেলির নিজের জীবনের যন্ত্রণা, একাকিত্ব, ও পরিত্যাগের অভিজ্ঞতা এই চরিত্রের ভেতরে গলে গেছে। ফলে, সৃষ্টির আর্তনাদ কেবল দানবের নয়; সেটি এক নারীর, এক বহিরাগত মানুষের, এক প্রত্যাখ্যাত মায়ের কণ্ঠও।

উপন্যাসটির অসংখ্য চলচ্চিত্র রূপান্তর হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর অনেকই মূল ভাবনাটাকে বিকৃত করেছে। সিনেমায় ভিক্টরকে প্রায়ই এক যন্ত্রণাগ্রস্ত পাগল বিজ্ঞানী হিসেবে দেখানো হয়—একজন রোমান্টিক নায়ক, যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দর্শকের সহানুভূতি পায়। অথচ শেলির ভিক্টর ছিলেন অহংকারী, বেপরোয়া, এবং নিজের সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীন এক বিজ্ঞানী। তেমনি, সৃষ্টিটিকেও প্রায়ই বোবা, অচেতন দানব হিসেবে দেখানো হয়েছে—ফলে হারিয়ে যায় সেই মূল থিমগুলো, যেখানে শেলি সমাজের নিষ্ঠুরতা, বিচ্ছিন্নতা এবং ন্যায়বিচারের অভাব নিয়ে কথা বলেছিলেন। তবু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নতুন রূপে ফিরে আসে—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বায়োইথিকস—সব ক্ষেত্রেই তার প্রশ্নগুলো আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কে সৃষ্টি করছে, কার দায়িত্ব কতদূর, আর মানুষ হওয়ার মানে কী—এই প্রশ্নগুলো আজও ততটাই তীক্ষ্ণ যতটা ছিল ১৮১৮ সালে। তাই প্রতিটি পাঠক শেষ পর্যন্ত নিজেকেই জিজ্ঞেস করে, “আমার ভেতরের দানবটা কে?”