জেমস জয়েসের ইউলিসিস এখনও মগজ গলিয়ে দেয় — গলাক! ভেঙে ফেলুক! মগজ তো একটা পুরোনো টাইপরাইটার, তাতে পিঁপড়ে ঢুকেছে!

জেমস জয়েস ছিলেন একজন আইরিশ আধুনিকতাবাদী সাহিত্যিক—যাঁর কলমে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ঘটে যায় এক মৌলিক বিপ্লব। A Portrait of the Artist as a Young Man থেকে ইউলিসিস—সবখানেই তিনি ভাষাকে করেছেন পরীক্ষার উ

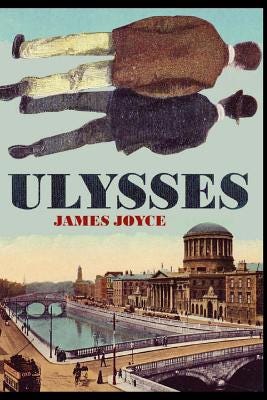

ইউলিসিস (১৯২২) এক গ্রীষ্মদিনের ডাবলিনকে ঘিরে রচিত এক আধুনিকতাবাদী মহাকাব্য। ১৯০৪ সালের ১৬ জুন—একটিমাত্র দিনের, কিন্তু এক অনন্ত যাত্রার দিন—যেখানে দুই যুবক শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, আর তাদের পথে আসে বিচিত্র চরিত্র ও অভিজ্ঞতার ধারা। জেমস জয়েস তাঁর বুননশৈলীতে এমন এক জটিলতা তৈরি করেন, যেখানে পরিচয়, চেতনা ও মানুষের অভ্যন্তরীন জীবনযাপনের টানাপোড়েন যেন নীরবে বয়ে চলে—প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি স্তবকে।

জেমস জয়েস ছিলেন একজন আইরিশ আধুনিকতাবাদী সাহিত্যিক—যাঁর কলমে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ঘটে যায় এক মৌলিক বিপ্লব। A Portrait of the Artist as a Young Man থেকে ইউলিসিস—সবখানেই তিনি ভাষাকে করেছেন পরীক্ষার উপকরণ, চিন্তাকে বানিয়েছেন কাব্যের ছন্দ। পরবর্তীকালে উত্তর-আধুনিক সাহিত্যের বহু প্রবণতা তাঁর সৃষ্ট শিকড় থেকেই পুষ্ট হয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যে এমন কিছু গ্রন্থ আছে—যা একদিকে কালজয়ী, আর অন্যদিকে পাঠকের কাছে ভয়াবহ দুর্বোধ্য। জেমস জয়েসের ইউলিসিস নিঃসন্দেহে সেই বিরল শ্রেণির সদস্য। একে 'ক্লাসিক' বলা হয়, কারণ এই গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যভাষাকে আমূল বদলে দিয়েছে—যেন আধুনিক মানুষের মনোজগৎ, সংশয় আর ব্যক্তিগত জটিলতা প্রথমবারের মতো সাহিত্যে সত্যিকার স্বরে কথা বলতে পেরেছে।

এই উপন্যাসে শৈলীর দিক থেকে এক ধরনের বিপথগামী সৌন্দর্য আছে—প্রতিটি অধ্যায় যেন একেকটি ভিন্ন সাহিত্যরীতি, আর চেতনাপ্রবাহের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্জগৎ এমন নিরাভরণভাবে উন্মোচিত হয়েছে যা পূর্বে কল্পনাও করা যেত না। ইউলিসিস আধুনিকতাবাদী সাহিত্যযুগের উন্মেষে সহায়তা করেছে, আর তার অনুরণন আমরা উত্তর-আধুনিক লেখকদের কাছেও পাই। কিন্তু এইসব গুণই একে করেছে দুরূহ—এমন একটি বই, যা পাঠকের ধৈর্য ও মনঃসংযোগ উভয়ের পরীক্ষাকেন্দ্র। এই প্রবন্ধে আমরা চেষ্টা করব সেই দুর্ভেদ্য রচনাটিকে সরলভাবে খুলে বলার—যাতে আপনি বুঝতে পারেন, এই বই আসলে কোথা থেকে আসে এবং তার কী প্রস্তাব আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

ইউলিসিস-এর অসংখ্য স্তর ও সূক্ষ্ম বুনন নিয়ে আলোচনা শুরু করাটাই অনেকের কাছে এক দুঃসাহসিক যাত্রার মতো মনে হতে পারে। এবং সত্যিই তা। তাই চলুন শুরুটা করি একেবারে শুরু থেকে—শিরোনাম দিয়ে। 'ইউলিসিস' আসলে এক পুরনো সাহিত্যকীর্তির প্রতি ইঙ্গিত—হোমারের The Odyssey, যার ছায়া জয়েসের এই আধুনিক মহাকাব্যে গভীরভাবে প্রোথিত।

দ্য ওডেসি

১৯২১ সালে জয়েস তাঁর আন্ট জোসেফিনকে একটি চিঠিতে উপদেশ দিয়েছিলেন— "যদি ইউলিসিস পড়তে চাও, তবে আগে লাইব্রেরি থেকে হোমারের ওডিসির গদ্য অনুবাদটা এনে পড়ে ফেলো।" কথাটা কেবল জোসেফিনের জন্য নয়— আমাদের সকলের জন্যও। আমাদের মধ্যে অনেকেই স্কুলজীবনে হোমারের Odyssey পড়েছি (বা পড়তে বাধ্য হয়েছি)। তবু ‘ইউলিসিস’-এ হাত রাখার আগে, সেই পুরনো পথঘাট একবার নতুন করে হেঁটে নেওয়া ভাল— যেমন নদীর চেনা বাঁকেও মাঝেমধ্যে হঠাৎ নতুন আলোর খেলা দেখা যায়।