নির্বাসনের ছায়ায় গণতন্ত্র: কুইলমার আবরেগোর গল্পে আমেরিকার আয়না

আবরেগো গার্সিয়ার নির্বাসনের গল্প কেবল যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরের ঘটনা নয়—এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দাবা খেলায় এক টুকরো চাল, বিশেষ করে আমেরিকা ও এল সালভাদরের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েনে। তাঁর জীবন এক

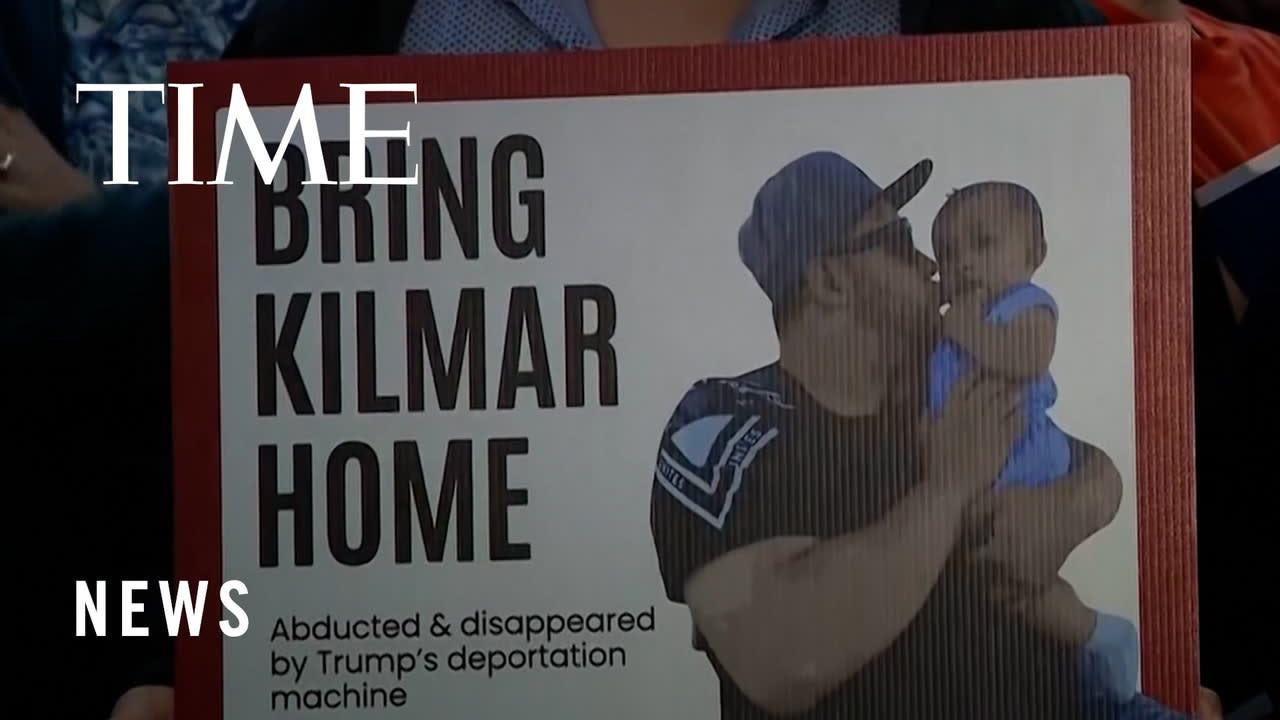

কুইলমার আরমান্দো আবরেগো গার্সিয়া, এল সালভাদরের সন্তান, যিনি আমেরিকায় আশ্রয় চেয়েছিলেন গ্যাং-হিংস্রতার আতঙ্কে। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন যেন রুপ নেয় এক বিভীষিকায়—যে গ্যাং-এর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই, সেই অভিযোগে তাঁকে হঠাৎ আইসিই (ICE) ধরে নিয়ে যায়, শুধুমাত্র স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে এক ছোট্ট কথোপকথনের জের ধরে। এই ঘটনাটা শুধুই ব্যক্তিগত নয়—এ যেন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থার অদৃশ্য ফাঁদ আর আইনি লেবেলিং-এর নামান্তর এক মারাত্মক অস্ত্রের, যেখানে 'সান্কচুয়ারি' শব্দটা বাস্তবে আশ্রয় নয়, বরং এক দ্বান্দ্বিক প্রতিশ্রুতি হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের এই অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ, ভুল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত আর ক্ষমতার অপব্যবহার, আবরেগো গার্সিয়ার জীবনকে শুধু অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয় না—এটা আমাদের দেখায় কীভাবে আইন নিজেই কখনো কখনো নির্যাতনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

কুইলমার আবরেগো গার্সিয়ার জীবনকথা যেন এক প্রিজম—তার ভিতর দিয়ে ভেদ করে আসে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসননীতি, নির্বাহী ক্ষমতার খেলার কুশলতা, আর গণতন্ত্রের সীমারেখা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যত উপেক্ষা করে—এমন অভিযোগ উঠেছে—এই প্রশাসন গার্সিয়ার মতো মানুষদের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই দেশ থেকে বিতাড়ন করছে।

আইনবিদেরা বলছেন, এই ধরনের পদক্ষেপ শুধু একজন ব্যক্তির ভাগ্য নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিচ্ছে। একদিকে 'জাতীয় নিরাপত্তা' আর 'ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল' নামক চাদরের নিচে, অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রসারণের একটা বিপজ্জনক পরীক্ষা চলছে। প্রশ্ন উঠছে—এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কি শুধুই প্রশাসনিক কৌশল, না কি সচেতনভাবে রাষ্ট্রক্ষমতার ভারসাম্যকে ধ্বস্ত করার এক প্রয়াস

আবরেগো গার্সিয়ার নির্বাসনের গল্প কেবল যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরের ঘটনা নয়—এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দাবা খেলায় এক টুকরো চাল, বিশেষ করে আমেরিকা ও এল সালভাদরের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েনে। তাঁর জীবন এক কূটনৈতিক 'কেস স্টাডি' হয়ে ওঠে—যেখানে অভিবাসনের প্রশ্ন আর পররাষ্ট্রনীতির গাঁটছড়া খুলে পড়ে জনসমক্ষে।

যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে এল সালভাদর যেভাবে ফেরত পাঠানো নাগরিকদের 'আশ্রয়' দিতে বাধ্য হয়, তাতে প্রশ্ন ওঠে—রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আদৌ কতটা স্বাধীন? মানবাধিকারের নামে যে কূটনৈতিক চুক্তি করা হয়, তা আদৌ কি নৈতিক ভিত্তিতে দাঁড়ায়, না কি তা আইনকে পাশ কাটিয়ে সুবিধাবাদী সহনশীলতার নামান্তর? সমালোচকেরা বলছেন, এই চুক্তি ও সম্পর্কের চালচিত্রে শুধু যে আইনি দায়দায়িত্ব উপেক্ষিত হয় তা নয়—আন্তর্জাতিক আস্থার ভিতে দেখা দেয় ফাটল, এবং সহযোগিতার কল্পচিত্রও হয়ে ওঠে ভঙ্গুর।

ট্রাম্প আর এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট বুকেলেকে নিয়ে যতবারই আলোচনা ওঠে, যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক জটিল রাজনৈতিক বালিয়াড়ি—চোখ ধাঁধানো দৃশ্য, অথচ নিচে দৌড়ে যাচ্ছে ক্ষমতার ক্ষয়িষ্ণু স্রোত। তাঁদের কথোপকথনে যেন গ্যাং-সদস্য আর সহিংস অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের প্রতি এক অভিন্ন সংবেদন দেখা যায়, কিন্তু এই ঐক্যমত্যের শিরা ছুঁয়ে গেলে বোঝা যায়, এর মূলে লুকিয়ে আছে গভীর শঙ্কা।

সমালোচকেরা বলছেন, এই আলাপচারিতা কেবল নীতিগত সহমত নয়—এ এক ধরনের আইনবহির্ভূত ঐক্য, যা ধাপে ধাপে ক্ষয় করে দেয় বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা আর প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য। কে অপরাধী আর কে নয়, সেই সংজ্ঞাই যেন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, আর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কোথায় থামবে তা নিয়েও এক অশরীরী অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। ফলত, অভিবাসীরা, মানবাধিকারকর্মীরা, আর সীমান্তে ছায়া হয়ে দাঁড়ানো পরিবারগুলো প্রতিদিন জেগে ওঠে এক নতুন শঙ্কা নিয়ে—আজ নয় তো কাল, আইনের ছায়া সরিয়ে দিয়ে শাসনের হাত হয়তো পৌঁছে যাবে ওদের দোরগোড়ায়।

ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপ কেবল একটি ব্যক্তিকে নয়, পুরো আইনব্যবস্থাকেই দোলা দিয়ে যায়। কুইলমার আবরেগো গার্সিয়ার ঘটনা যেন এক বেদনাদায়ক আয়না, যেখানে দেখা যায় কীভাবে আইন মেনে চলা মানুষকেও 'হুমকি'র তকমা গায়ে মাখানো হয়—আর সেই কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ে গোটা সমাজে।

একটা পরিবারের বুক চিরে যেমন গার্সিয়ার পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়েছে, তেমনি ভেঙে পড়েছে কমিউনিটির পারস্পরিক আস্থা। তবে এই ট্র্যাজেডির পেছনে আছে বৃহত্তর কাঠামোর সংকট—যেখানে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মাঝে নেই কোনো জবাবদিহি। পডকাস্টটি ঠিক এই জায়গাটাতেই থেমে গিয়ে বলে, এটা শুধু 'নীতি' নয়, এটা এক জরুরি অবস্থা—যেখানে due process আর ন্যায়বিচার যেন রাষ্ট্রের অলংকার নয়, অস্তিত্বের শর্ত।

অভিবাসননীতি কি জাতীয় নিরাপত্তার নামে মানবাধিকারের মৌলিক নীতিকে ছেঁটে ফেলতে পারে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কুইলমার আবরেগো গার্সিয়ার মতো মামলাই যেন এই বিতর্কে নতুন অক্সিজেন যোগ করছে—একটা দেশ যখন নিজের সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে নিজের নৈতিক সীমানা পেরিয়ে যায়, তখন কাকে রক্ষা করছে, আর কাকে ত্যাগ করছে?

আইনবিদেরা আশঙ্কা করছেন—যদি এইভাবে legal norm গুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রশক্তির হাতে এমন দৃষ্টান্ত তৈরি হবে যা সহজেই ফেরত আনা যাবে না। প্রশ্নটা শুধু আইনগত নয়, একেবারে নৈতিক স্তরে গিয়ে দাঁড়ায়—power কি fairnessআর justice কে মুছে দিতে পারে? না কি, এখনই সময় এই রেখাচিত্রগুলো নতুন করে আঁকার—যেখানে নিরাপত্তার খোলসে লুকিয়ে না থেকে স্বাধীনতা আর মর্যাদার মাঝে এক ভারসাম্য রক্ষা করা যায়?

জনমত—সে যেন ট্র্যাম্প কার্ড, অদৃষ্টের এক চঞ্চল ঘুঁটি, যা হঠাৎ করেই নীতির নিয়তিকে উল্টে দিতে পারে। কুইলমার আবরেগো গার্সিয়ার কাহিনী যখন জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়, তখন তা শুধু সহানুভূতির আবেগ জাগায় না—তা রাজনৈতিক চাপ তৈরির সম্ভাবনাও তৈরি করে। প্রশাসন আপাতদৃষ্টিতে সেই জনক্ষোভের ঢেউ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও, এই গল্পগুলো থেকেই বারবার উঠে আসে গণতন্ত্রে মানুষের কণ্ঠ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিক্ষোভ, সংগঠিত প্রতিবাদ, এবং নাগরিক অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে যে চাপ তৈরি হয়, তা শাসকদের দায়বদ্ধ রাখে এবং একটি মানবিক, ন্যায়সংগত নীতির জন্য সমাজকে একত্রিত করতে পারে। জনতার কণ্ঠ—যদিও প্রায়ই বিলম্বিত—কিন্তু একবার উঠলে, তা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ট্রাম্প প্রশাসনের কৌশল যেন অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত করে ৯/১১-পরবর্তী আমলের সেই বিতর্কিত বন্দিত্ব নীতিগুলোকে, যখন জাতীয় নিরাপত্তার নাম করে নাগরিক অধিকারের গলা টিপে ধরা হয়েছিল। এই তুলনা শুধু স্মৃতিচারণ নয়—এ এক জরুরি সতর্কবার্তা। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে, ভুলের পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। আর সেই পুনরাবৃত্তি শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, পুরো গণতান্ত্রিক কাঠামোকে টলিয়ে দিতে পারে। এই পেছনে ফেরা আমাদের সামনে রাখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন—রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতদূর যেতে পারে? এবং আইনের শাসন তার সামনে কতটা দাঁড়াতে পারে?

নির্বাহী ক্ষমতার যে ফুলে ওঠা একচ্ছত্রতা ট্রাম্প আমলে দেখা গেছে, তা শুধুই ক্ষমতার প্রসার নয়—এ এক ধ্বস্ত হয়ে পড়া রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের আত্মচর্চাও। তারা বলেন, সরকারের বিভিন্ন শাখার টানাপোড়েন এবং অভ্যন্তরীণ 'লুপহোল'-এর ব্যবহার—এইসব কৌশলই বুঝিয়ে দেয় কতটা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে গণতান্ত্রিক ভারসাম্যের স্থাপত্য। ট্রাম্প আমলের বিচারিক হস্তক্ষেপগুলো একদিকে উদ্বেগের, অন্যদিকে পাঠ্যবস্তুও। এই ঘটনাগুলোর আলোকে স্পষ্ট হয়—একটা দেশ রাজনৈতিক ঝড়ে কতটা টিকে থাকতে পারে, তা নির্ভর করে তার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর। তাই দরকার—একটা এমন কাঠামো, যা ক্ষমতার খিদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, এবং আইনকে শুধু বইয়ের পাতায় নয়, সমাজের শিরায় শিরায় প্রবাহিত রাখতে পারে। এই পর্যায়ে এসে বিচারব্যবস্থা আর শুধু রায়দানের জায়গা নয়, এটি হয়ে ওঠে ন্যায়ের শেষ অবলম্বন। একটি দেশের বিচার বিভাগ যদি দৃঢ় না হয়, তবে বাকিটা শুধু মুখোশের গণতন্ত্র—ভেতরে শূন্যতা।

আগত নির্বাচনগুলো যে শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয়, বরং নীতির অভিমুখ নির্ধারণে নির্ণায়ক ভূমিকা রাখতে চলেছে। গণতান্ত্রিক সমাজ কেবল ভোট নয়, মূল্যবোধের উপর দাঁড়ানো এক বিস্তৃত প্রতিশ্রুতি—এই কাহিনী একজনে নয়, সকলের জন্য—নাগরিক, নেতা, প্রতিষ্ঠান—সবার উদ্দেশে এক আহ্বান। এই 'জরুরি অবস্থা'-কে উপেক্ষা নয়, মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এবং তা কেবল ন্যায়ের শ্লোগানে নয়, করুণার ভিত্তিতে, সম্মিলিত চেষ্টায়। এখন সময়, ভবিষ্যতের দিকে এগোনোর—যেখানে নীতি আর ন্যায় একে অপরকে ধরে রাখে।