মার্ক টোয়েন: মুখোশের অন্তরালে আমেরিকার অন্তঃসার

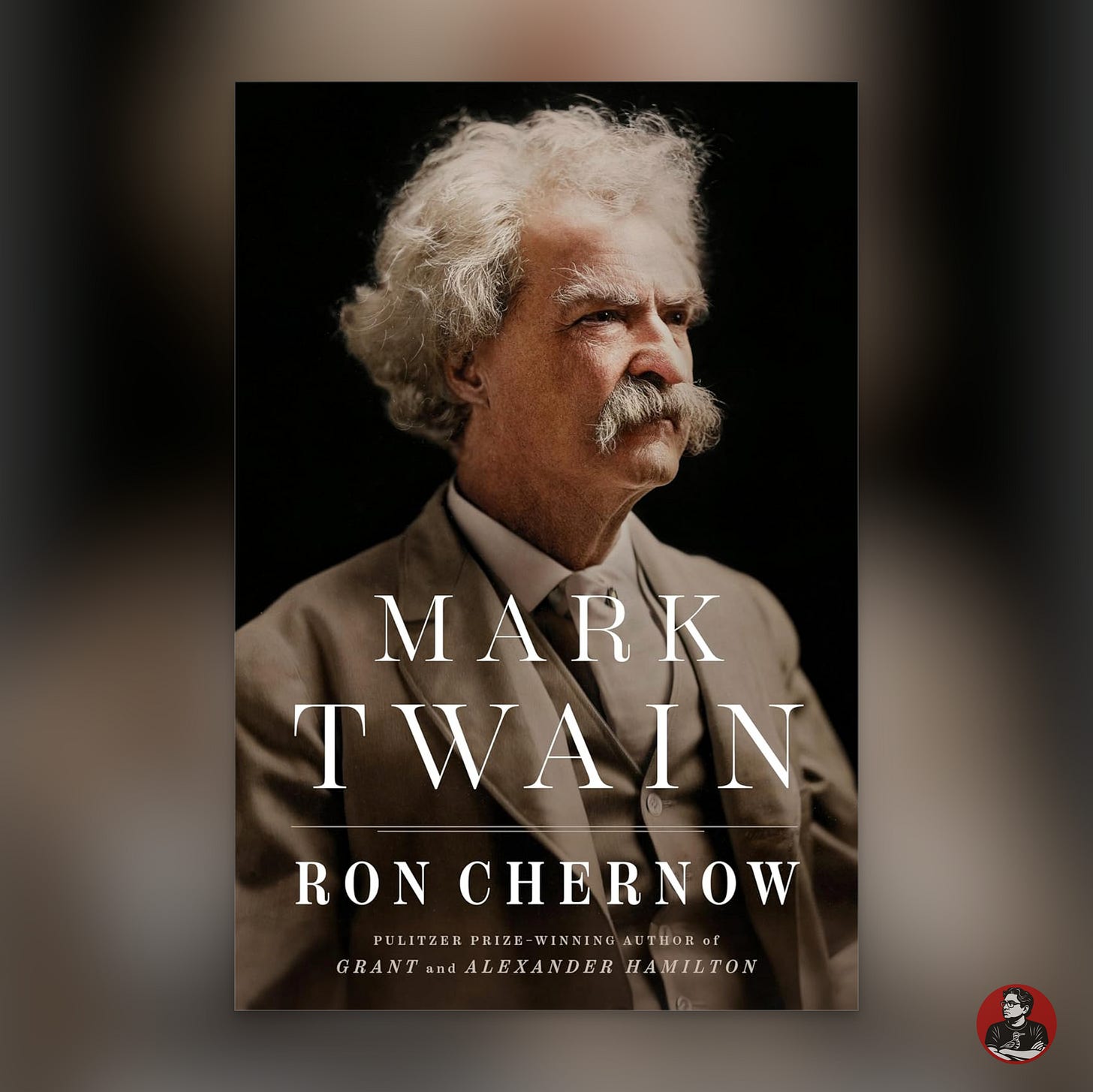

Mark Twain (2025) by Ron Chernow বইটির পর্যালোচনা

নদীর স্রোতের মতো বাঁক খেতে খেতে যে জীবন এগিয়েছে—দুরন্ত শৈশব থেকে বিপুল খ্যাতি, ব্যর্থ উদ্যোক্তা থেকে বিধ্বস্ত পিতা—মার্ক টোয়েনের এই প্রতিকৃতি কেবল একজন লেখক নয়, গোটা এক জাতির আত্মপরিচয়ের অভিধান। হাসির আড়ালে যে বিষাদ, ব্যঙ্গের নিচে যে বেদনা—সেই বহুরূপী স্যাম ক্লেমেন্সকে খুঁজে ফেরে এই পাঠ।

রিটন খান

মার্ক টোয়েন বলেছিলেন জীবনী লেখকেরা সব ফালতু। তাঁর মতে, এরা যা ধরতে পারে তা কেবল “একজন মানুষের জামাকাপড় আর বোতাম”। ভেতরের মানুষটা, সেই আসল সত্তা—যেটা না বলা যায়, না ধরা—তা থেকে যায় অধরাই।

তবু, এই সন্দেহ নিয়েই, টোয়েন যেন পরবর্তী জীবনীকারদের জন্য বিস্তর উপকরণ রেখে গেছেন—সযত্নে, সচেতনভাবে। অর্ধশতাব্দীরও বেশি লেখালেখির ভেতর লুকিয়ে আছে তাঁর আত্মজীবনীর অর্ধলক্ষ শব্দ, হাজার হাজার প্রবন্ধ-নিবন্ধ, আর শত শত ব্যক্তিগত নোটবুক। টোয়েন নিজেই ছিলেন এক জটিল রকমের মানুষ। ওয়াল্ট হুইটম্যান—তাঁর প্রায় সমসাময়িক—যে বিখ্যাত লাইনটি লিখেছিলেন, তা যেন টোয়েনের মুখেও মানায়: "Do I contradict myself? / Very well then I contradict myself / (I am large, I contain multitudes.)"

রন চারনো, যিনি খ্যাতনামা আমেরিকানদের গভীর মনোযোগে জীবনী লেখেন, বহু বছর কাটিয়েছেন টোয়েনের বিরাট আর্কাইভ আর অসংখ্য প্রাসঙ্গিক নথি ঘেঁটে। মার্ক টোয়েনের নামে যা-ই লেখা বা ছাপা হয়েছে—চারনো তা পড়েছেন বলেই দাবি করেন। টোয়েন নিজে বেঁচে থাকলে বলতেন, কতটা সফল এই বিশাল ১১৭৪ পৃষ্ঠার অধ্যয়ন। তবে এটুকু নিশ্চিত, এ কেবল পোশাক বা বোতাম নয়—এই বই ছুঁয়ে গেছে মানুষের মজ্জা।

এই প্রবন্ধে আমি করবো সেই স্মরণীয় জীবনের এক সংক্ষিপ্ত বয়ান। মিসৌরির দুরন্ত শৈশব থেকে মিসিসিপির স্টিমারে গড়া অভিজ্ঞতা, খ্যাতি, বিত্ত, বিপর্যয়, আর অবশেষে তাঁর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার—এই সমস্ত কিছু ভেঙে উপস্থাপন করব। চলুন মার্ক টোয়েনের সেই ছায়াচলচিত্রের পেছনে হাঁটি—যেখানে হাস্যরস আর হৃদয়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসে এক নিখাদ আমেরিকান ব্যক্তিত্ব।

বব ডিলানের মতে আমেরিকায় নদীর নাম নিলেই মিসিসিপির কথাই মাথায় আসে—এটাই নিয়ম, যেন জাতির কল্পলোকজুড়ে এর জলধারাই প্রবাহিত। আর এই নদীকে আমেরিকার সাংস্কৃতিক চেতনায় স্থায়ীভাবে গেঁথে দেওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান The Adventures of Huckleberry Finn-এর লেখকের। মার্ক টোয়েন যখন এক পালিয়ে আসা দাস আর তার কিশোর সঙ্গীকে ভাসিয়ে দিলেন একখানা ভেলায়, নদীর স্রোতে, তখনই মিসিসিপি হয়ে উঠল মুক্তির প্রতীক, আত্মপরিচয়ের এক আখ্যানে—একটি আমেরিকা।

এই নদী শুধু মার্ক টোয়েনের কল্পনায় নয়, তাঁর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ১৮৩৫ সালে স্যামুয়েল ক্লেমেন্স নামে জন্ম নিয়ে মিসৌরির হ্যানিবালে—নদীতীরবর্তী এক নিদ্রামগ্ন শ্বেতাঙ্গ শহরে—তাঁর বেড়ে ওঠা। এই শহর যেমন আঁকড়ে ছিল দক্ষিণী প্রথা, তেমনি আঁকড়ে ছিল তার শিকড়ে গাঁথা দাসপ্রথা। শিশুস্যাম দাসপ্রথার ‘বিশেষ ব্যবস্থা’-র রোমহর্ষক রূপ দেখেছেন কাছ থেকে—বনে দৌড়ে বেড়ানো পাহারাদার কুকুরের চিৎকার, কিংবা সেই দুঃখী দাসের ফুলে ওঠা মৃতদেহ, যাকে তাড়া করছিল তারা—এসব কোনোদিন ভুলতে পারেননি।

স্যাম ছিল টোয়েনের গল্পের সেই ছেলেটির মতো—চঞ্চল, খালি পায়ে, দারুণ সব কাণ্ড করে বেড়ায়। স্কুল আর তার আনুগত্যের ধর্মে তাঁকে ধরা যেত না; বাবাকেও সহ্য করতেন না বিশেষ—একটা অস্থিরতা ছিল বাড়ির মধ্যে। তার মা ছিলেন বেশ রসিক, যাঁর মুখাভিনয়হীন ঠাট্টার ঢঙ পরে তাঁর লেখায় গেঁথে গেছে। আর বন্ধুবান্ধব? শহরের বাউণ্ডুলেরা—টোয়েনের নিজের ভাষায় বললে, "আমি শুরু থেকেই নিচুজাতের লোক"।

স্কুলের পর শুরু হল প্রিন্টারের শাগরেদি—কালিতে হাত ডোবানো, ফ্র্যাঙ্কলিনীয় হীনকর্ম। এখানেই সে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হল খবরের কাগজের জগতে—ভাবল, একদিন হয়তো লেখক হব। ভাগ্য তাতে সায় দিল ঠিকই, তবে নদীর মতোই তার পথ হল বাঁক-পাক খাওয়া। ১৮৫৭ সালে এক স্টিমার পাইলট তাকে শেখালেন নদীচালনার "অদ্ভুত বিজ্ঞান", আর স্যাম লুফে নিল। এই দ্বিতীয় শিক্ষাকালেই জন্ম নিল সেই লেখক, যাকে আমরা চিনি। স্টিমারে চড়ে সে হয়ে উঠল রত্নসন্ধানী—চোখে ঝলমলে দৃশ্য, মুখে মুখে গল্প, নোটবুকে তুলে রাখত কথার ধ্বনি, চরিত্রের গন্ধ। আর নাম? "মার্ক টোয়েন"—মানে নদীর গভীরতা যখন দুই ফ্যাদম, বা বারো ফুট—এই জলে-মাপা পরিভাষাও উঠে এসেছে তার নৌ-জীবনের নোট থেকেই।

মার্ক টোয়েনের শিল্পের কাঁচামাল—যেসব খুঁটিনাটি সে নৌজীবনের খাতায় টুকে রেখেছিল—সেসব হয়তো ধুলো জমা খাতা হিসেবেই রয়ে যেত, যদি আমেরিকার গায়ে এসে না পড়ত গৃহযুদ্ধের খরধারা। ১৮৬১ সালের গোড়ায় যুদ্ধ এল, আর এলেই মিসিসিপির স্টিমবোট ব্যবসাকে একেবারে ডুবিয়ে দিল। স্যাম ক্লেমেন্স তখন বাধ্য হয়ে খুঁজতে লাগল অন্য রাস্তা।

গ্রীষ্মকালে, একসময়ের নৌচালক একটা পুরনো স্কুইরেল রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে, গাধায় চড়ে নামল মিসৌরি স্টেট গার্ডে নাম লেখাতে। মোটে দুই সপ্তাহ টিকেছিল সেখানে—পরে মজা করে বলত, এই সময়েই নাকি পালানোর কৌশল সে এমনভাবে রপ্ত করেছিল, যেন সেই কৌশলের আবিষ্কর্তাই সে।

যুদ্ধ না করে সে পাড়ি দিল পশ্চিমে—যেখানে তখন “সিলভার ফিভার”। নেভাদার পশ্চিমপ্রান্তে বিশাল রূপার খনি কমস্টক লোড আবিষ্কারের পর সীমান্তের দুনিয়ায় লোভ আর স্বপ্নের ধরা পড়া মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। স্যামের নিজের খনন থেকে বিশেষ কিছু উঠল না, কিন্তু পাহাড়ি জীবনের রুক্ষ রোমাঞ্চ তার খাতায় ভরল নতুন কাঁচামালে। এসবই সে পাঠাল পত্রিকায়, কাহিনি হিসেবে। সেসব লেখা ছিল বিদ্রুপাত্মক, খাপছাড়া, অতিশয়োক্তিতে ভরা—আর তাতে ঠাঁই পেয়েছে সেই অপরিপাটি ইংরেজি, যেটা বাস্তব আমেরিকানরা বলে। এখানেই ছিল টোয়েনের পরিণত ভাষাশৈলীর প্রথম ছায়াপাত।

এই ভাষার শৈলী আরও ধারালো হল রাস্তায়। ১৮৬৬ সালের শরতে সে একরকম ‘স্ট্যান্ড-আপ কমেডি’র সফরে বেরোল পশ্চিম আমেরিকার শহরঘেঁষা সীমান্ত অঞ্চলে—সেখানে রাতে কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে, সে বলত তার ভ্রমণের গল্প। প্রতিটা শব্দ ছিল মেপে-মেপে গড়া, অথচ মনে হত যেন ঠিক এখনই মাথা থেকে এসেছে—খাঁটি, কাঁচা, খোলামেলা। দর্শকেরা মুগ্ধ—বলতেই হয়, তারা প্রেমে পড়ে গেল।

এটাই ছিল মার্ক টোয়েনের জীবনের প্রথম সাফল্যের স্বাদ। তবে যে লেখা সত্যিকার অর্থে তাকে আকাশে তুলে দেয়, সেটি ছিল এক ক্যালিফোর্নিয়ার পত্রিকার অনুরোধে লেখা ইউরোপ ও পবিত্র ভূমির “প্লেজার ক্রুজ”-এর কাহিনি। এই ভ্রমণকথা The Innocents Abroad নামে ১৮৬৯ সালে বই হয়ে বেরোয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই তা হয়ে ওঠে সর্বকালের অন্যতম সেরা ট্র্যাভেল রাইটিং। এবার টোয়েনের স্টাইল পুরোদস্তুর গাঁথা—ভণ্ডামি ও ক্ষুদ্রতা নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, রুক্ষ হিউমার, আর সেই আমজনতার মুখনিঃসৃত আমেরিকান কণ্ঠস্বর—সব মিলিয়ে একেবারে আলাদা। সমালোচক আর বাজার—দুটোই হাততালি দিল। এই বইয়ের বিক্রি কোনোদিন টপকাতে পারেনি তার আর কোনো লেখা। তবে তার চেয়েও বড় কথা, মার্ক টোয়েন এবার সত্যিই হয়ে উঠল এক নাম, এক মুখ—যার সাহিত্যিক খ্যাতি আন্তর্জাতিক বক্তৃতামঞ্চে নগদ ডলার হয়ে ফিরে এল।

সেই যাত্রাপথেই, এক সহযাত্রী টোয়েনকে দেখালেন তার বোনের ছবি—অলিভিয়া ল্যাংডন। প্রথম দেখায় প্রেম, তা-ও ছবিতে! নিউ ইয়র্কে ফিরে টোয়েন দেখা করল বাস্তবের অলিভিয়ার সঙ্গে। ‘লিভি’—এই নামে ডাকত সে। ১৮৬৭ সালের শরতে তাদের প্রথম ডেট ছিল চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস পাঠের আসরে। আর ১৮৭০-এর গোড়াতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসা।

সময়টা ছিল ‘গিলডেড এজ’—টাঁকের চাদরে মোড়া এক চোখধাঁধানো আমেরিকা, আর অলিভিয়া ছিলেন এক কোল-ব্যারনের কন্যা, সেই এক শতাংশের ভিতরে যাদের জীবনেই সোনার চামচ। তবে টোয়েনের তথাকথিত “নিচুস্বাদ” বিলাসের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মানিয়ে গেল। বিয়ের পর শ্বশুরমশাই ‘স্টার্টার হোম’ হিসেবে যা দিলেন, তা ছিল এক প্রাসাদ, সঙ্গে গোটা স্টাফ।

পরবর্তী এক দশক তারা বিলাসে ঘুরে বেড়ালেন দুনিয়া—ইউরোপের নানা শহরে হোটেলের একতলা পুরো বুক করে, আলিশান জীবন। টোয়েন তখনও বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়—লন্ডন থেকে ভিয়েনা, ত্রিয়েস্তে—পাঠকেরা লাইন দিয়ে আসে ‘সেই’ আমেরিকান লেখককে দেখতে। সিগমুন্ড ফ্রয়েড, গুস্তাভ মালার—সময়ের অনেক নামজাদা ব্যক্তি ছিল সেই দলে।

বিয়ে টোয়েনকে নিয়ে গেল অর্থের শীর্ষে, তবে ভালোবাসার ভিতরেই ছিল এই সম্পর্কের শিকড়। অলিভিয়া টোয়েনকে "সভ্য" করে তুলেছিলেন—যে টোয়েনের মধ্যে তখনও মিসৌরির নদীঘাট আর নেভাদার সীমান্তের গন্ধ লেগে ছিল। তিনি ছিলেন টোয়েনের প্রথম পাঠকও—তার কলমে বৌয়ের প্রভাব যেমন বাস্তবে ছিল, ঠিক তেমনি—অন্তত কিছু খারাপ ঝোঁককে আটকে রাখার ভার তাঁর কাঁধে।

১৮৭৪ থেকে ১৮৯১—এই সতেরো বছর তারা নিউ ইংল্যান্ডে এক দৃষ্টিনন্দন ভিলায় বাস করতেন, তিন কন্যা—অলিভিয়া, ক্লারা আর জিনকে নিয়ে। অলিভিয়ার ধন-সম্পদে পরিবার ছিল নিশ্চিন্ত, তবে টোয়েনের নিজের লেখালেখির ব্যবসাও তখন তুঙ্গে। তার সবচেয়ে বড় চমক ছিল গৃহযুদ্ধজয়ী জেনারেল ইউলিসিস এস. গ্রান্টের স্মৃতিকথা প্রকাশ করা। ১৮৮৫ সালে তার নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত সেই বই বিক্রি হয়েছিল ৩ লাখ কপি—জেনারেলের বিধবা পেয়েছিলেন আজকের মূল্যে প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডলার রয়্যালটি। টোয়েনের সংস্থা পেয়েছিল অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ—আজকের হিসাবে প্রায় ৬.৪ মিলিয়ন ডলার।

এই ছিল টোয়েনের সোনালি দিন—আর্টিস্ট হিসেবে তাঁর সবচেয়ে উর্বর সময়। একটার পর একটা কালজয়ী রচনা বেরোচ্ছে। ১৮৭৬-এ এল The Adventures of Tom Sawyer, ১৮৮৩-তে Life on the Mississippi, আর এক দশকের অসংগঠিত টানাপোড়েন শেষে ১৮৮৪ সালে এল The Adventures of Huckleberry Finn—মার্ক টোয়েনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি।

হেমিংওয়ে বহু বছর পরে বলেছিলেন, “সমগ্র আধুনিক আমেরিকান সাহিত্য শুরু হয় মার্ক টোয়েনের একটিমাত্র বই দিয়ে, Huckleberry Finn—এর আগে কিছু ছিল নেই, আর পরেও কিছু হয়নি।” আমরা জানি, হেমিংওয়ে অন্তত এ ব্যাপারে মিথ্যে বলেন নি। সফলতা, অনেক সময়ে, বিষ। আর মার্ক টোয়েনের ক্ষেত্রে তো তা একপ্রকার মস্তিষ্কে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল—তিনি ভাবতে শুরু করলেন, তাঁর ছোঁয়ায় নাকি সব সোনা হয়ে যায়।

‘মহত্ব’ বলতে তিনি বোঝেননি সাহিত্যের মর্যাদাপূর্ণ আসন; তিনি ভাবছিলেন নোটবইয়ের ভিতরে জমে থাকা শীতল ডলারের স্তর। সেই সময়ের বহু প্রগতিশীল চিন্তাবিদ যাঁরা আমেরিকার ‘রবার ব্যারন’ অর্থাৎ ধনকুবের শিল্পপতিদের ঘৃণা করতেন, টোয়েন তাদের উপাসনা করতেন। তাঁদের তিনি দেখতেন যেন তাঁর যুবক বয়সের সীমান্তচারীদের নতুন রূপ—সাহসী, দুর্দান্ত, সাম্রাজ্য নির্মাতা।

কিন্তু একথা বলতেই হয়—টোয়েন ছিলেন একেবারেই অকর্মণ্য উদ্যোক্তা। এতটাই ব্যর্থ, যে এ নিয়ে রীতিমতো রসিকতা চলত। Washington Post তো একবার পাঠকদের সতর্ক করে বলেছিল—যেখানে টোয়েন টাকা ঢালেন, তোমরা সেখান থেকে দ্রুত সরাও। কারণও ছিল যথেষ্ট। তাঁর ভুল বিনিয়োগের তালিকায় ছিল বাচ্চারা যাতে রাতে কম্বল খুলে না ফেলে তার জন্য তৈরি ‘বিছানার ক্ল্যাম্প’—ওটা না চলায় তিনি বসে গেলেন এক বোর্ড গেম বানাতে, যা খেললে মনে রাখা বাড়বে—মানুষ বলল, এটা নাকি রেলগাড়ির সময়সূচি পড়ার মতো একঘেয়ে। এটাও ধপাস। এরপর তিনি বাজারে আনলেন এক পানীয়: Plasmon—যার দাবি ছিল, এটা “সেরা গরুর মাংসের থেকেও ১৬ গুণ বেশি পুষ্টিকর।” খোলস খুলতেই দেখা গেল—এই অলৌকিক তরল আসলে গুঁড়ো দুধ ছাড়া কিছুই নয়।

তবে তাঁর উদ্যোক্তা জীবনের সবচেয়ে কুখ্যাত অধ্যায় ছিল Paige Compositor নামের একটি টাইপসেটিং মেশিনে বিনিয়োগ করা। এই যন্ত্রকে তিনি ভেবেছিলেন ছাপাখানার বিপ্লব। আবিষ্কর্তা J.W. Paige কে বলেছিলেন “যান্ত্রিক উদ্ভাবনের শেক্সপিয়ার”! কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন একটি কথা—এই ‘চমৎকার আবিষ্কার’ বাক্যের শেষে দাঁড়ি দিতে পারত না! তবু সে অন্ধভাবে টাকা ঢেলেই গেল। ফল? একেবারে মৃতপ্রায় যন্ত্র। ১৮৯১ সালের মধ্যে টোয়েন তাঁর স্ত্রীর সমস্ত অর্থ উড়িয়ে ফেললেন, পুরো পরিবারকে নিয়ে পথে বসলেন।

শেষ ভরসা তখন তাঁর পুরনো খ্যাতি। নিউ ইংল্যান্ডের প্রাসাদ বিক্রি করে তিনি বের হলেন বিশ্বভ্রমণে—বক্তৃতা দিতে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে লিখলেন Following the Equator (১৮৯৭)। পাঠকরা বইটিকে ভালোভাবে গ্রহণ করল বটে, কিন্তু ৩০ বছর আগের সেই প্রথম ভ্রমণগ্রন্থের ধারে-কাছেও এল না।

আসলে এই ঘটনাগুলো যেন এক লুপ: যত বেশি সময় আর প্রাণ তিনি ঢেলেছেন তাঁর উদ্ভট প্রকল্পগুলিতে, তত কম—আর ততটাই দুর্বল—হয়েছে তাঁর সাহিত্যচর্চা। সমালোচক গ্রেইম উড যেমন ঠাট্টা করে লিখেছেন, কল্পনা করুন—নব্বইয়ের দশকে ফিলিপ রথ হঠাৎ উপন্যাস লেখা কমিয়ে স্লিমফাস্ট বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের বিকল্প বেচতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—মার্ক টোয়েনের এই ‘বুনডগলিং’ ঠিক তেমনই হাস্যকর।

আর আমাদের এতদিনের বিশ্বাস—যে টোয়েন ছিলেন কেবল সাহিত্যের আলোকবর্তিকা—তার ছায়ায় এক ব্যর্থ ব্যবসায়ীর ট্র্যাজেডিও কি লুকিয়ে ছিল?

জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে টোয়েন যেন তাঁর নিজস্ব হাকলবেরি ফিনকেই আর চিনতে পারেন না—

The Adventures of Huckleberry Finn শেষ করেছিলেন যখন, টোয়েন তখন পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। সেই উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে হাক তার চোখ তুলে তাকায় এক মুক্ত দিগন্তের দিকে—ভবিষ্যৎ যেন এক সম্ভাবনার অপার খোলা জানালা। অথচ প্রায় দশ বছর পর, যখন সিক্যুয়েল লেখেন তিনি, তখনকার হাক আর টম—বার্ধক্যে ভর করা দুজন পুরনো বন্ধু—ফিরে আসে স্মৃতির বৃত্তে। তারা “পুরোনো দিনের গল্প” করতে চায়, কিন্তু কোনো লাভ হয় না। উপসংহার? “সব সুন্দর জিনিসই এখন মাটির নিচে।”

এক ধরনের অস্তিত্বজর্জর স্বীকারোক্তি—নিজের জীবনটাই যেন বিফলে গেছে। এই দুঃখগাথা পূর্ণতা পায়নি ঠিক, কিন্তু Paige Compositor-এর দুর্ভাগ্যজনক পর্ব শেষ হবার পর টোয়েন যে প্রথম উপন্যাস লেখেন, তার রঙ তেমনি গাঢ়। Tom Sawyer Abroad, প্রকাশিত ১৮৯৪ সালে, সোজাসাপটা জিজ্ঞেস করে: এত ঘুরে বেড়িয়ে টম কি সত্যিই তৃপ্ত? না, উত্তর দেয় কথক, “এই সব শুধু ওর ক্ষুধাকেই তীব্র করেছে।” এখানে স্পষ্ট এক রূপান্তর—যেখানে টোয়েনের প্রথম দিকের লেখাগুলো ছিল আনন্দময় আমেরিকার আত্মা থেকে উৎসারিত, পরে সেগুলো যেন লেখা হয়েছে একজন এমন মানুষের হাতে যার মগজ ভর্তি কেবল মৃত্যু আর হতাশার ছায়া। এই নিরাশা থামেনি—বরং গভীরতর হয়েছে।

টোয়েনের জীবনের শেষ কুড়ি বছর ছিল এক দীর্ঘ ভাঙনের সিঁড়ি। ১৮৯৬ সালে তাঁর বড় মেয়ে সুজি মারা যান, মাত্র ২৪ বছর বয়সে—ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসে। পরের বছর মেজো মেয়ে ক্লারা মানসিক ভাঙনের মুখে পড়ে। স্ত্রী অলিভিয়া এক দশকের বেশি সময় ধরে ভুগলেন অসুস্থতায়—মারা গেলেন ১৯০৪-এ, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধে। আর ছোট মেয়ে জিন—যার ছিল মৃগীরোগ—১৯০৯ সালে পাওয়া গেল তাঁর নিথর দেহ, একটি বাথটাবে।

তবু ‘মার্ক টোয়েন’ নামক মহাযন্ত্র থেমে গেল না—থামার সুযোগও ছিল না। কারণ, এই নাম তখন কেবল এক লেখকের মুখ নয়, ছিল এক ব্র্যান্ড, এক কিংবদন্তি। মানুষের ভালোবাসা আর প্রকাশকের প্রত্যাশা তখন আর ব্যক্তিমানুষটির বেদনার হিসাব রাখে না। তিনি লিখে গেলেন, বললেন, বিদ্রূপ করলেন—কিন্তু ভেতরটা বদলে গেছে। তাঁর কণ্ঠ হয়ে উঠল আরও রুক্ষ, হাস্যরস আরও তিক্ত। আমেরিকার প্রতি সেই পুরোনো প্রেম হারিয়ে গেল। এখনকার আমেরিকা তাঁর চোখে এক ভণ্ডামির কারখানা—যেখানে দেশপ্রেমের নামে চলেছে নির্বোধ গর্ব, উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদ। “আমার দেশ, ভুল করলেও ওর পক্ষেই থাকব”—এই কথার মধ্যেই ছিল সর্বনাশের ছায়া। তিনি লিখেছিলেন—স্বাধীনতা যদি কোথাও থাকে, তবে সেটা হল দেশের পতাকার বিরুদ্ধেও দাঁড়াবার অধিকার। আর আমেরিকার সেই "সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ" আমরা নাকি ইতোমধ্যেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

এমনকি ঈশ্বরও ছাড় পাননি। ১৮৯৬ সালের এক প্রবন্ধে টোয়েন লিখলেন—ঈশ্বর কখনোই দয়া করেন না। যদি করেন বলেও মনে হয়, তবে তা কেবল ছলনা। যদি তিনি আপনাকে ধন দেন, তবে তা হলো সেই দারিদ্র্যের কষাঘাত আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য, যা তিনি আপনার ভাগ্যে আগেই লিখে রেখেছেন।

স্যাম ক্লেমেন্সের জন্ম হয়েছিল ১৮৩৫ সালের ৩০ নভেম্বর—যেদিন হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর সবচেয়ে কাছ ঘেঁষে গিয়েছিল। ঠিক ৭৪ বছর পর, ১৯১০ সালের ২১ এপ্রিল, যখন মার্ক টোয়েন মারা গেলেন, তখনও সেই ধূমকেতুই আবার মাথার উপর। মৃত্যু আসার কিছু আগে টোয়েন রসিকতা করে বলেছিলেন—এই দুই “বিচিত্র ও হিসেবহীন প্রাণী”—তিনি আর ধূমকেতু—ঈশ্বর যেন প্ল্যান করেই একসঙ্গে আগমন ও প্রস্থান করালেন।

১৯১০-এর সেই সন্ধিক্ষণে, আমেরিকান সাহিত্য তখন নিজেকেই “একটি ঐতিহ্য” বলে ভাবার মতো পরিণত বয়সে পৌঁছেছে—লরেন মিশেল জ্যাকসন লিখেছেন এমনটাই। আর এই ঐতিহ্যের প্রকৃত পিতা ছিলেন টোয়েন—যিনি নিজে কখনও ক্যানন বা দেবলোক নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। কারণ, তাঁর আসল কৃতিত্ব ছিল—যা এর আগে কেউ করেনি—আমেরিকার জীবন্ত ভাষাকে কাগজ-কলমে ধরতে পারা। আর সেটাই খুলে দিয়েছিল এই জাতির লেখকদের গলা থেকে ব্রিটিশ গদ্যের বাঁধন।

হেমিংওয়ের কথাতেই তা স্পষ্ট—Huckleberry Finn–এর লেখক যে পথে প্রথম হাঁটলেন, আমেরিকান লেখকেরা সেই পথ ধরেই হাঁটতে থাকলেন। টোয়েন নিজেকে বলতেন অলস, কিন্তু রেখে গেছেন এক পাহাড়সম কীর্তি—৩০টি বই, হাজার হাজার প্রবন্ধ আর নিবন্ধ, আর বারো হাজারেরও বেশি চিঠিপত্র। হ্যাঁ, এই লেখালেখি ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেছে তিক্ততার দিকে, কিন্তু এর মাঝে যেসব আনন্দের ঝলক, সেগুলো আজও বিশ্বের কোটি কোটি পাঠকের হৃদয়ে উজ্জ্বল, অপার। একজন মানুষ, একধরনের ভাষা, আর এক ঝলক ধূমকেতু—এই তিনের মিলিত রসায়নই তো মার্ক টোয়েন। মৃত্যু তাঁর বন্ধনী টেনেছে, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ—আমেরিকার আত্মা হয়ে—আজও বাতাসে ঘুরে বেড়ায়।

হুইটম্যান'র কবিতার লাইনগুলোর বাংলা হলে খুব ভালো হতো। স্বাধীনতা মানে পতাকাকেও ছুড়ে ফেলা? হ্যাঁ, এর পক্ষে কিন্তু মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায় আছে, জানো তো?

ভীষণ সংক্ষিপ্ত আকারে মার্ক টোয়েনের জীবনী পড়েছি। তবে তোমার লেখাটিতে পর্যবেক্ষণ অনেক বেশী। আর লেখার ধরণও ভাল লাগলো।