নেহরু: ইতিহাসের অসমাপ্ত অধ্যায় ও আজকের ভারতের জন্য সতর্কবার্তা

আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের সময়োপযোগী গ্রন্থ আমাদের মনে করিয়ে দেয়—ইতিহাসকে বুঝতে হলে নেহরুকে নতুন করে পড়তে হবে, কারণ ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া কোনো জাতির কল্পনা সফল হয় না।

রিটন খান

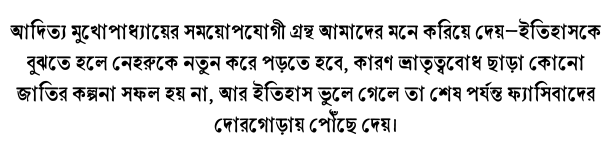

আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের নেহরু: ইতিহাস ও ভারতের ধারণা মূলত নেহরু নিয়ে আজকের প্রেক্ষাপটে যে পর্যালোচনার তীব্র প্রয়োজন, তার দিকেই আলো ফেলে। ডিসেম্বর ২০২৩-এ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত রূপই এই গ্রন্থ। এখানে লেখক নেহরুর সমালোচক, তাঁর ভারত ভাবনা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার, এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর তাঁর নিরলস গুরুত্ব—সবই খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে আমি এখানে বিশেষভাবে অধ্যাপক আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের নেহরুকে ঐতিহাসিক হিসেবে মূল্যায়নের চেষ্টার উপরে আলো ফেলতে চাই, যা বইটির নেহরু অ্যান্ড দ্য ডিসিপ্লিন অফ হিস্ট্রিঅধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আদিত্য মুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনা শুরু করেন ইরফান হাবিবের একটি তুলনা দিয়ে। সেখানে নেহরুর ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো—গ্লিম্পসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্টরি, অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, এবং দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া—কে তিনি আন্তোনিও গ্রামসির প্রিজন নোটবুকস-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। গ্রামসির মতোই নেহরুও এই তিনটি বই রচনা করেছিলেন ব্রিটিশ কারাগারে, ১৯৩০ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে। কারাগারে রচিত গ্রন্থের ভেতরে এক ধরনের অস্তিত্বসঙ্কটের জরুরি সুর বাজে—লেখক যেন মরিয়া হয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে সেতুবন্ধন গড়তে চায়। এই বন্দিত্ব রাজনৈতিক চিন্তাবিদ গ্রামসি ও নেহরুর বৃহত্তর ভাবনায় ব্যক্তিগত স্রোতকে টেনে আনে। তাঁদের লেখায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক চেতনা এক অদ্ভুত কালিক সুরে বাঁধা। আর এখানে ‘সময়’ নিজেই রাজনৈতিক হয়ে ওঠে—যেন লেখাকে চালিত করে সেই অদৃশ্য, তীব্র সময়চাপ।

নেহরুর কাছে কারাবাস ছিল এক প্রখর সময়রূপক—যেন ঔপনিবেশিকতার অন্ধকারে স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে চিন্তা করার গোপন পাঠশালা। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া-র টাইম ইন প্রিজন: দ্য আর্জ টু অ্যাকশন অংশে তিনি আবিষ্কার করেন, শারীরিকভাবে সীমাবদ্ধ এই স্থানই অতীত ও বর্তমানের সম্পর্ক নিয়ে ভাবার জন্য এক নিখুঁত মঞ্চ। নেহরু লিখেছিলেন—কারাগারে সময় যেন নিজস্ব প্রকৃতি বদলে ফেলে। বর্তমান প্রায় অনুপস্থিত, কারণ তাতে সেই স্পর্শকাতর প্রাণচাঞ্চল্য নেই যা তাকে মৃত অতীত থেকে আলাদা করতে পারে। বাইরের জীবন্ত ও নিষ্প্রাণ দুনিয়ার খবরও এসে পড়ে স্বপ্নময় অবাস্তবতার মতো—স্থবির, অপরিবর্তনীয়, ঠিক যেন অতীতেরই প্রতিধ্বনি।

এই কারাগার নেহরুর কাছে হয়ে ওঠে একরকম ধ্যানের গুহা—যেখানে বাস্তবতা আর ইতিহাসের ধারণা বন্দিত্বের দেয়ালে গেঁথে থাকে। অতীত বারবার বর্তমানের প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে, আর সময় যেন জমে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে। নেহরু চেয়েছিলেন এই স্থবিরতাকে ভেঙে ফেলতে—বর্তমানের প্রাণবন্ত কর্মের ভেতরে ডুব দিয়ে অতীতের মিথ্যা চিরন্তনতা থেকে মুক্তি পেতে। তাঁর কাছে ইতিহাসকে গতিশীল করতে হলে আগে সময়কেই গতিশীল করতে হবে।

এই ভাবনায় একপ্রকার বার্গসোনীয় সুর শোনা যায়—যেখানে বর্তমান হল সেই “শুদ্ধ, কুমারী মুহূর্ত”, যেটিকে নেহরু বর্ণনা করেন “সময় ও অস্তিত্বের ক্ষুরধার”—যা অতীতকে ভবিষ্যৎ থেকে আলাদা করে, কিন্তু ঠিক পরের মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যায়। আবার শোপেনহাওয়ারের মানব ইচ্ছার সীমাবদ্ধতা নিয়ে চিন্তা করে, নেহরু “নিরঙ্কুশ নিয়তিবাদ” প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর কাছে কাজ বা ‘অ্যাকশন’-এর ধারণা ছিল স্পষ্ট—যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ ধরাছোঁয়ার বাইরে হয়, তবে বর্তমানই আমাদের একমাত্র হাতিয়ার; আর বর্তমানের সঙ্গে গভীর সম্পর্কই মানুষকে ভাবতে ও কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

যদি অতীতের ইতিহাস গভীর ধ্যানের আহ্বান জানায়, তবে সমসাময়িক ইতিহাস দাবি করে সচেতন কর্মের। আদিত্য মুখোপাধ্যায় নেহরুর ১৯৪৮ সালের বক্তব্য থেকে ইতিহাসের দুই প্রবণতাকে আলাদা করে দেখান—গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক—এবং ঐতিহাসিকদের উদ্দেশে গঠনমূলক প্রবণতার ওপর গুরুত্বারোপের আবেদন রাখেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে মেলে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রকল্পের সঙ্গে, যা জাতির এক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক কল্পনা নির্মাণ করতে চেয়েছিল। এর বিপরীতে ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার ধারণাকে দাঁড় করানো হয়েছিল।

তবে পণ্ডিতরা এই ধর্মনিরপেক্ষ/সাম্প্রদায়িক দ্বৈততার তত্ত্ব নিয়ে সমালোচনা তুলেছেন মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, এই দৃষ্টিভঙ্গি গান্ধী, শওকত আলী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ বা মুহাম্মদ ইকবালের মতো ব্যক্তিত্বদের মূল্যায়ন করতে হোঁচট খায়, কারণ তাঁদের ভাবনার ভেতরে গভীর ধর্মীয় সুর মিশে আছে। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িকতাকে কেবলমাত্র একধরনের ধর্মীয় সমস্যা হিসেবে সংকুচিত করে দেখা হয়। যে ঐতিহাসিকরা এই দ্বৈততার ওপর নির্ভরশীল, তাঁদের জন্য গান্ধীর ধর্মীয় নীতির অ-ধর্মনিরপেক্ষ উৎস ব্যাখ্যা করা জটিল হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে তাঁরা ধরতে পারেন না, কীভাবে বিশ্বাসের ধর্মনিরপেক্ষকরণ ক্রমে গিয়ে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়।

গঠনমূলক বনাম ধ্বংসাত্মক পদ্ধতির সংঘাতে লুকিয়ে আছে এক বৃহত্তর জটিলতা। রাজনীতি নিজেই মূলত ধ্বংসাত্মক এক শক্তি—যা বিদ্যমান রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এমনকি অহিংস গান্ধীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ভারতীয় জাতীয়তাবাদও ঔপনিবেশিক আইন ভাঙার সাহস দেখিয়েছিল, ঔপনিবেশিক শান্তির ভানকে ব্যাহত করেই সে বেড়ে উঠেছিল।

হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন—যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘুর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জাতির কাঠামোর অন্তঃস্থলে ঢুকে যায়—মূলত এক রাজনৈতিক প্রশ্ন, আর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সেটিকে কখনোই পুরোপুরি সমাধান করতে পারেনি। এর ব্যর্থতা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সদিচ্ছার অভাবে নয়; সমস্যার শিকড় আছে জাতিকে হেগেলীয় অর্থে এক ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ঐতিহাসিক নির্মাণ হিসেবে কল্পনা করার ভেতরেই।

অনেক রক্ত গঙ্গার স্রোতে মিশে যাওয়ার পর আজ অন্তত স্বীকার করতেই হবে—ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মঞ্চে ঠেলে দিয়ে যান্ত্রিক ও অবিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশ নীতিই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে একে অপরের প্রতি স্থায়ী সংশয় ও অবিশ্বাসে বেঁধে রেখেছিল, যা ইতিহাসে এক বিভাজনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম দেয়। সেই ইতিহাসকেই আঁকড়ে ধরে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নকে নিছক রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষ নেহরুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি—যেটি আদিত্য মুখোপাধ্যায় পূর্ণ সমর্থনে এগিয়ে নিয়ে যান—একটি সাংস্কৃতিক ও নৈতিক প্রতিক্রিয়া হাজির করে। নেহরুর মতো, এবং আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের মতো, আমিও বিশ্বাস করি ভারতের ইতিহাস মূলত বিশ্বাসের মিলন ও মিশ্রণের ইতিহাস—এটাই ভারতের একমাত্র মানবিক ও টেকসই সম্ভাবনা।

তবে এটিও অনস্বীকার্য যে নেহরুবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয়তাবাদের গভীর অন্তস্তলকে স্পর্শ করতে পারেনি—সেই জায়গা, যেখানে দুই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা একে অপরের সঙ্গে গোপনে সংঘাতে লিপ্ত। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলোকে কেবল সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। নেহরুর পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস সংখ্যালঘু প্রশ্নে ন্যায্যতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল, আর তার ফলেই ভারতের গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ ভিত আরও নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এই শূন্যতা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যুক্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং ধীরে ধীরে সংখ্যাগরিষ্ঠবাদের স্বাভাবিকীকরণের পথ খুলে দিয়েছে।

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে, বইটি ঐতিহাসিক আঘাতের জটিল ও বিতর্কিত প্রসঙ্গটি তুলে ধরে। নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রহণ করে, আদিত্য মুখোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন—ভারতের সংস্কৃতির দীর্ঘ সম্মিলিত ইতিহাসে মানুষ পার্থক্য নিয়ে সহাবস্থান ও দরকষাকষি করতে শিখেছিল। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিকতাই এই পার্থক্যগুলোকে শোষণ করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি তৈরি করে দেয়, আর সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো সেই আঘাতের অনুভূতিকে কাজে লাগায়।

আঘাতের ধারণা ইতিহাসের স্বাভাবিক আলোচনায় একধরনের ভাঙন ঘটায়, কারণ এটি ইতিহাসের বয়ানে একটি নির্দিষ্ট, আবেগঘন ব্যাখ্যা ঢুকিয়ে দেয়। আদিত্য মুখোপাধ্যায় উদাহরণ দেন ‘হিন্দু আঘাত’-এর ধারণা, যা মুসলিম আক্রমণের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ‘সম্মিলিত স্মৃতি’ বা collective memory—যা প্রায়শই এক সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক আঘাত প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়—আসলে এক আধুনিক নির্মাণ। উপনিবেশিত দেশগুলির জন্য আধুনিক জাতি গঠনের আগে, ঔপনিবেশিকতা প্রথমে আধুনিক সম্প্রদায় তৈরি করে, আর এই জাতি ও সম্প্রদায়ের জোটেই গড়ে ওঠে নতুন ধরনের সম্মিলিত সত্তা। একই সত্য শ্রেণি সম্পর্কেও প্রযোজ্য—সংস্কৃতি দ্বারা বিভক্ত শ্রেণি যেমন মার্কসবাদী সার্বজনীন শ্রেণিচর্চাকে জটিল করে, তেমনই সম্প্রদায়ও তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পার্থক্যে গঠিত।

বিংশ্ব শতাব্দীর কিছু নৃশংসতা, যেমন জার্মানিতে হলোকাস্ট বা ভারতের বিভাজন, সম্মিলিত আঘাতের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। আবার পশ্চিমা দাসব্যবসা ১৬শ শতক থেকেই শুরু হলেও, তার ছায়া আজও পশ্চিম ও আফ্রিকার স্মৃতি ও রাজনীতিতে রয়ে গেছে। সম্মিলিত আঘাত মূলত ঐতিহাসিক নৈকট্য বা ধারাবাহিকতার অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। তাই অবিচ্ছিন্ন সময়ের শৃঙ্খল ধরে আঘাতকে ইতিহাসের যুক্তি বানানো এক অনিশ্চিত ও নড়বড়ে দাবি।

আদিত্য মুখোপাধ্যায় বোঝাতে চেয়েছেন—এবং দৃঢ়ভাবে যুক্তি দিয়েছেন—যে ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস আসলে বহুমাত্রিক, সরলরেখায় ব্যাখ্যা করা যায় না, আর আধুনিক যুগ পর্যন্তও সেখানে প্রকৃত ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। তবে ধর্মীয় স্থান ধ্বংসের পেছনে কেবল অর্থনৈতিক বা বস্তুবাদী উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়। সহিংসতা ও বর্বরতার প্রতিটি কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসের রাজনৈতিক মাত্রা অনিবার্যভাবেই সক্রিয়।

নেহরুর ভাবনার প্রতিধ্বনি তুলে ধরে আদিত্য মুখোপাধ্যায় বরং যে যুক্তিটি শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করেন তা হলো—আমাদের ইতিহাসচর্চায় শাসকবর্গের বৃত্তান্ত থেকে জনগণের ইতিহাসকে আলাদা করা প্রয়োজন, এবং ইতিহাসকে আর একক, চূড়ান্ত সত্যের প্রতীকী হিসেবে দেখা চলবে না। ইতিহাসকে বোঝার জন্য দরকার “একাধিক সত্য”-এর স্বীকৃতি এবং “অহিংস সংলাপের ঐতিহ্য”-এর পুনর্গঠন—যেখানে ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ভিন্ন কণ্ঠস্বর মিলেমিশে জটিল কিন্তু মানবিক এক বয়ান গড়ে তোলে।

অন্যভাবে বললে, আদিত্য মুখোপাধ্যায়—নেহরুর সুরে সুর মিলিয়ে—আমাদের আহ্বান জানান ইতিহাসকে এক অসমাপ্ত লিপি হিসেবে পড়তে, যেখানে নিজেদের খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে অবিরাম। ইতিহাসে চূড়ান্ত সমাপ্তি খোঁজা মানেই তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া, আর তার সঙ্গে নিজেদেরও বন্দি করে ফেলা। যদি আমরা ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা ছেড়ে দিই, আর তাকে তার মিথ্যা পরমত্ব নিয়ে আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে দিই, তবে সেই পুরনো বর্বরতাগুলিই পুনরাবৃত্তি হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের আলোচনায় দু’টি দিক বিশেষভাবে উজ্জ্বল। প্রথমত, আজকের দক্ষিণপন্থী রাজনীতি যেভাবে ইতিহাসের পুনর্লিখন করে মুসলমানদের চিরশত্রুর আসনে বসায়, নেহরু সে বিষয়ে প্রথম থেকেই সতর্ক এবং দৃঢ়ভাবে বিরোধী ছিলেন। তাঁর ইতিহাসচেতনা বুঝতে পেরেছিল—ইসলামি শাসকের হাতে হিন্দু মন্দির ধ্বংস হওয়া মানেই তা মৌলবাদী বিদ্বেষের ফল নয়।

নেহরু নিয়ে এই সমগ্র আলোচনাই স্পষ্ট করে দেয়, কেন বিজেপি তাঁকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে এত আগ্রহী—কারণ নেহরুর ভারত-কল্পনা তাদের কাছে প্রায় অসহনীয়। আজকের মুহূর্তে তাই নেহরুর ভাবনাকে আরও জোর দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই জরুরি। আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের এই সময়োপযোগী গ্রন্থ এক আবেগময়, অথচ দৃঢ় স্মারক—তাই আমাদের নেহরুকে নতুন করে পড়তে ও গুরুত্ব দিতে হবে। আর এটাও মনে রাখতে হবে, ভ্রাতৃত্ববোধের দায় অস্বীকার করে কিংবা সেই দায় ভেঙে দিয়ে কোনো সম্প্রদায় বা জাতির স্থায়ী ধারণা গড়া যায় না।

Mukherjee, Aditya. (2025, July 15). Nehru’s India (208 pp.). Vintage Books.

Have to read that book.