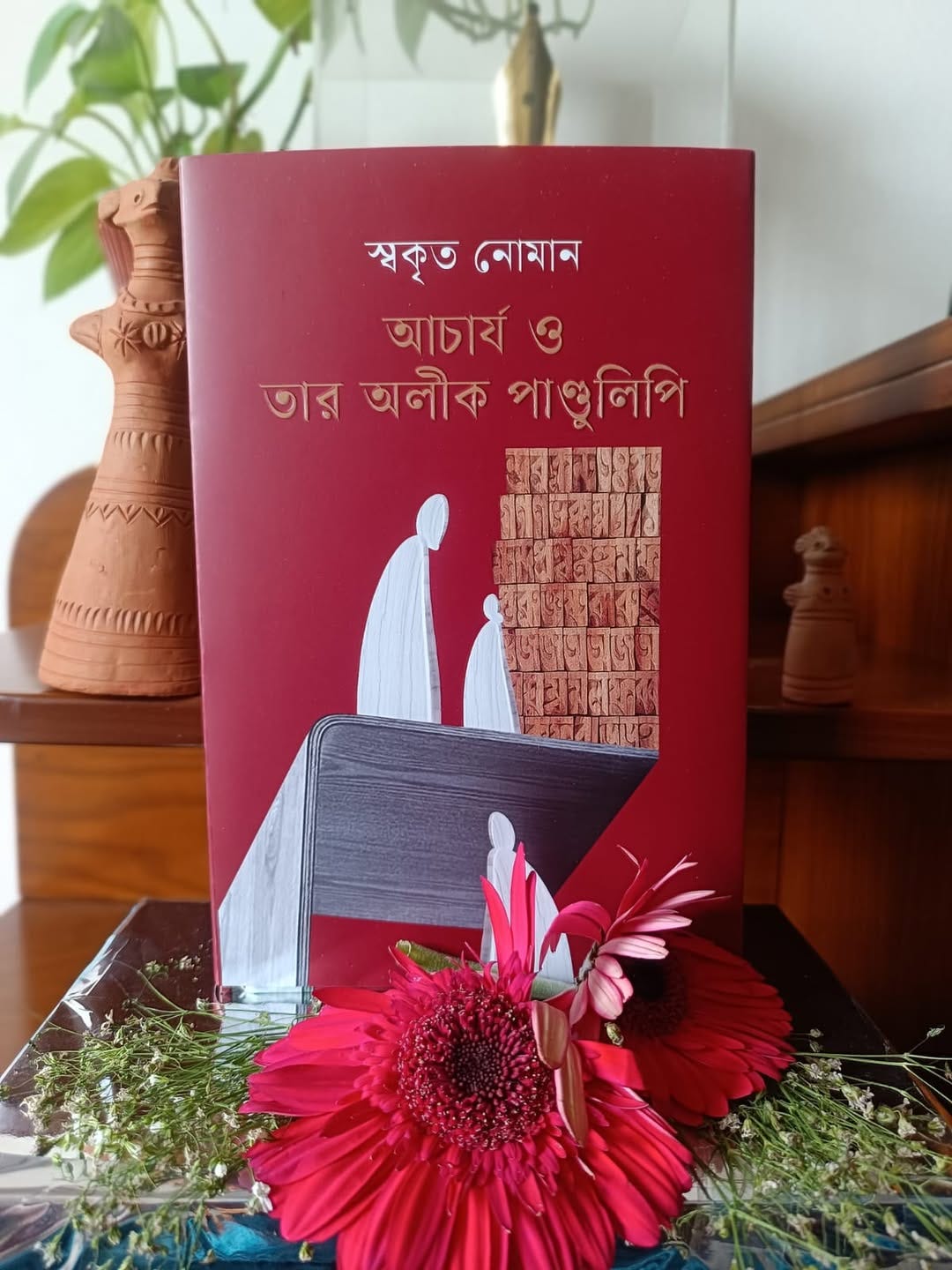

আচার্য ও তার অলীক পাণ্ডুলিপি

আচার্য ও তার অলীক পাণ্ডুলিপি: যেখানে রবীন্দ্রসংগীত, হার্ট অ্যাটাক, আর অসীম অক্ষমতা একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছে।

আচার্য হারমোনিয়ামের কাছে বসে আছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ হতে চান। না, রবীন্দ্রনাথ হওয়ার স্বপ্ন দেখা বারণ নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হওয়ার ব্যর্থতা তো আর চাইলেই ঢেকে রাখা যায় না। তাই আচার্য সুর তুলতে চান, কিন্তু গলা তাঁর সায় দেয় না। তিনি বাংলা নাটকের এক সময়ের মহারাজ, এখন তবে কী? ভবঘুরে এক সুরসন্ধানী? নাকি পরাজিত এক রবীন্দ্রানুসারী, যিন…