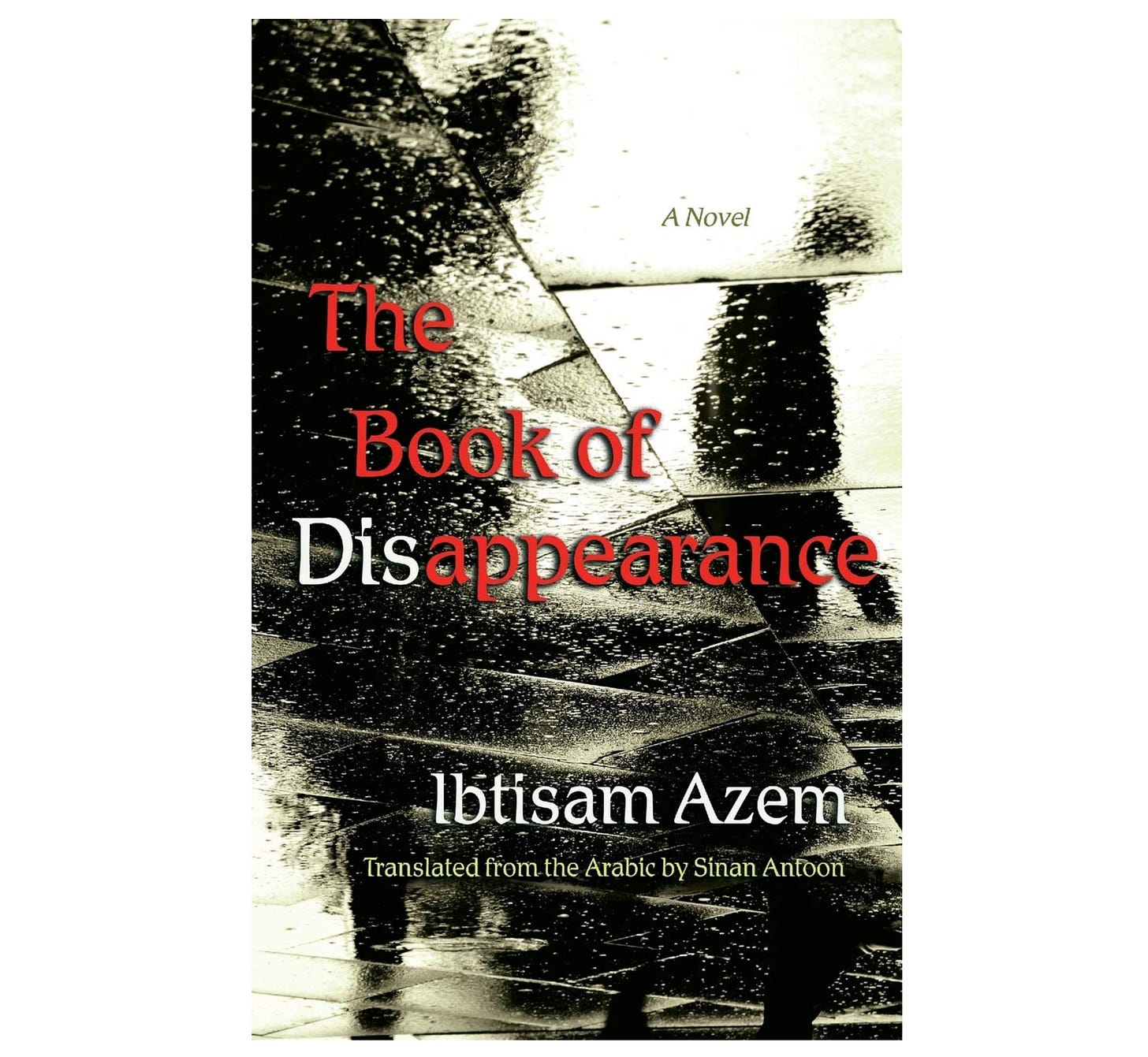

অদৃশ্যের দিনলিপি - ইবতিসাম আজেম

শুধু ফিলিস্তিনিরা নেই। এই উপন্যাসের মূল প্রশ্নটাই যেন এক দুঃস্বপ্নের চিত্রনাট্য—যদি হঠাৎ করেই সব ফিলিস্তিনি হারিয়ে যায়, তাহলে কী হবে?

বইচর্চা

রিটন খান

"মানুষগুলো সব হাওয়া হয়ে যায় এক অদৃশ্য জাদুর ফাঁদে,

মানচিত্রের রেখায় নয়—অদৃশ্য কালিতে লেখা তাদের গল্প।"

নীল রঙের আকাশ, ক্লান্ত মানুষের মুখ, রাস্তার ধারে জমে থাকা বৃষ্টির জল, দোকানের ঝুলন্ত নীল ব্যানার—সবকিছুই যেমন থাকার কথা, তেমনই আছে। শুধু ফিলিস্তিনিরা নেই। এই উপন্যাসের মূল প্রশ্নটাই যেন এক দুঃস্বপ্ন…