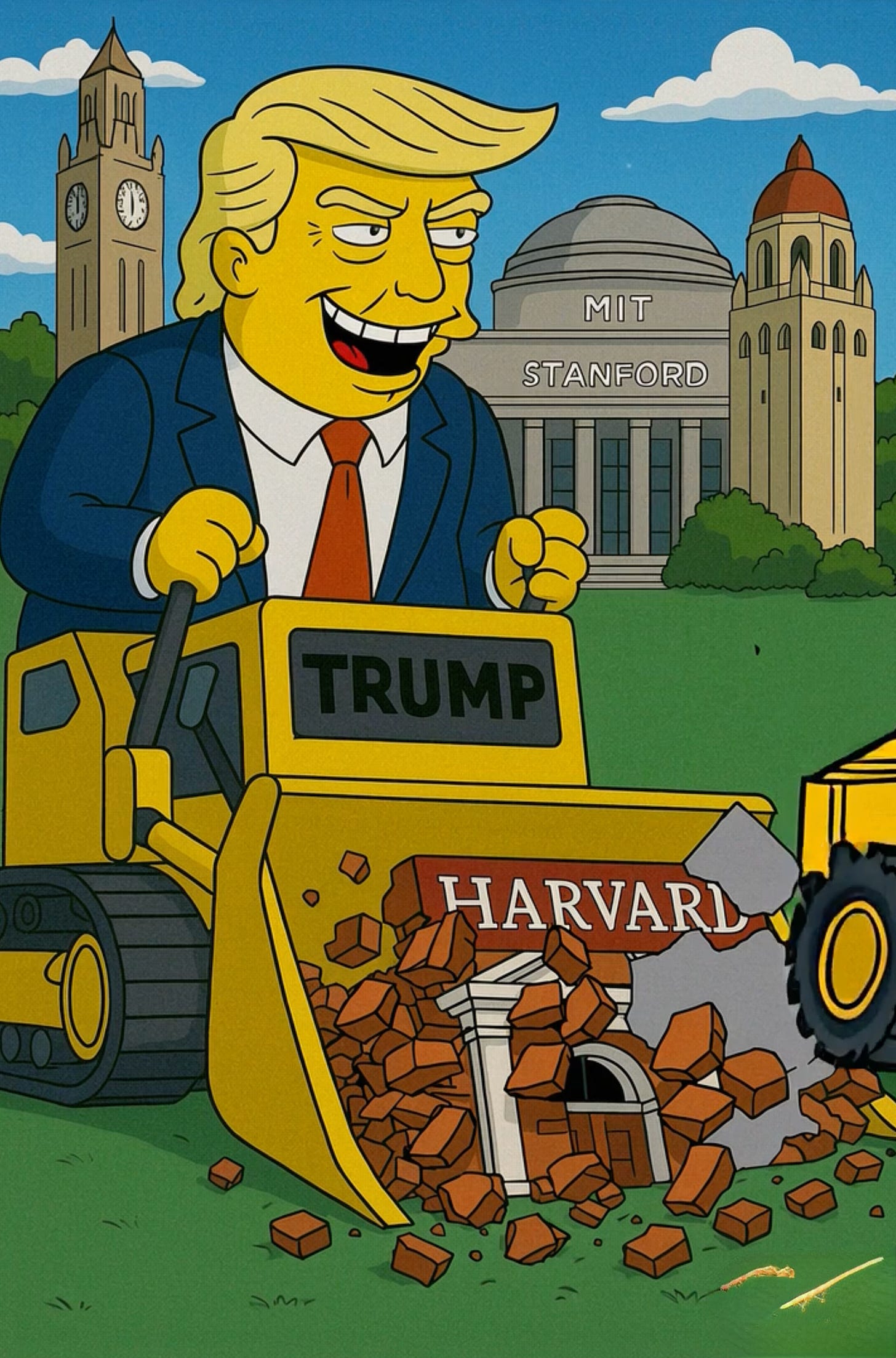

গত সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসন এমন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, যা কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রাচীন ও ধনসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডের উপর এক আক্রমণাত্মক শাসনপ্রয়াস। প্রেসিডেন্ট অ্যালান গারবার এবং বোর্ডের সিনিয়র ফেলো পেনি প্রিট্স্কারকে পাঠানো এক অত্যুগ্র পত্রে হোয়াইট হাউস দাবি করে, তারা হার্ভার্ডের পাঠ্যক্রম, নিয়োগনীতি এবং ভর্তি-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্…

Substack is the home for great culture