"মা" বনাম "বাবা" – জেনেটিক্স নাকি জাস্টিস?"

আমার ছেলেটা তখন নিঃশব্দে শ্বাস নিচ্ছিল, কিন্তু যেন প্রকৃতি নিজেই তার কানে ফিসফিস করে বলছিল—‘তোমার দায়িত্ব অনেক বড়। শব্দ তোমাকে বেছে নিয়েছে, তুমি শব্দকে বেছে নিও।’

"মা" বনাম "বাবা" – জেনেটিক্স নাকি জাস্টিস?"

রিটন খান

আমাদের ছেলেটা যখন জন্মাল, পুরো বাড়িটাই যেন উৎসবমুখর। মনে হচ্ছিল, সারাজীবনের সব সেরা মূহূর্ত যেন এক ফ্রেমে বন্দি হয়ে গেছে। প্রতিটি হাসি, প্রতিটি হাঁচি, এমনকি ওর অদ্ভুত মুখভঙ্গি পর্যন্ত আমাদের কাছে একেকটা মহাকাব্যিক ঘটনা। আমরা প্রতিযোগিতা দিয়ে সকল কিছু আইফোনে ধরে রাখছিলাম। কিন্তু সবকিছুর মাঝেও একটা অলিখিত যুদ্ধ চলছিল—ওর মুখ থেকে প্রথম কোন শব্দ বেরোবে? "মা" না "বাবা"?

আমি জানতাম, আমি জন্মগতভাবে হারের জন্যই এসেছি। ক্রিকেট খেলতে গিয়ে উইকেট ফেলতে পারি না, রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে প্রথমেই কলার ছিটকে ফেলা লোকটা আমিই, এমনকি চায়ের কাপে ঝড় তুলতে গেলেও গরম চায়ে মুখ পুড়িয়ে ফেলার চ্যাম্পিয়নশিপও আমারই দখলে। তো, এ লড়াইয়ে যে আমিই হারব, সেটা যেন ভবিতব্যের পাতায় আগেভাগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল।

আমার স্ত্রী ওর সব ভালোবাসা, যত্ন, আর মাতৃত্বের প্রবলতার উপর ভরসা রেখে হাসতে হাসতে বলল, "মা-ই আগে বলবে।" আমি বললাম, "দেখো, ওর মধ্যে আমার জিন আছে, পুরুষতন্ত্রের ঘোরতর সমর্থক। বাবা বলবেই!" কিন্তু দিন যত এগোতে থাকল, ওর ছোট্ট মুখ দিয়ে যেসব ধ্বনি বেরোতে লাগল, তা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে থাকল।

অল্প একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাই—ছেলের জন্মলগ্নে হাসপাতালের কোলাহল এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, যখন দরজা ঠেলে ঢুকলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান দিকপাল বুদ্ধদেব বসুর কন্যা মীনাক্ষী দত্ত, সঙ্গে বিশিষ্ট কবি-সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত। তাঁদের প্রবেশ যেন হাসপাতালের সাধারণ করিডরকে এক লহমায় রূপান্তরিত করল সাহিত্যিক সভায়, যেখানে শিশুর জন্মও হয়ে উঠল কাব্যের এক অনিবার্য দৃশ্য।

মীনাক্ষীদি এসে আমার সদ্যোজাত ছেলেকে কোলে নিলেন। শিশুটি তখনো পৃথিবীর সঙ্গে তার প্রথম বোঝাপড়ায় ব্যস্ত, একটু কুঁকড়ে থাকা আঙুল, এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ চোখ, তারপর এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে মাথা কাত করে তাঁর দিকে তাকানো। মীনাক্ষীদি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ওর দিকে, তারপর সেই চেনা, স্বরে বললেন—'জন্মের সময় কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ চুপ করে শোনে—জগতের প্রথম শব্দ'।

আমার ছেলেটা তখন নিঃশব্দে শ্বাস নিচ্ছিল, কিন্তু যেন প্রকৃতি নিজেই তার কানে ফিসফিস করে বলছিল—‘তোমার দায়িত্ব অনেক বড়। শব্দ তোমাকে বেছে নিয়েছে, তুমি শব্দকে বেছে নিও।’

জ্যোতিদা ওকে একটা মৃদু চাপড় দিলেন পিঠে, তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন,

"এই ছেলেটা কিন্তু শুধু তোমাদের সন্তান নয়, বাংলাদেশেরও সন্তান। ১৬ই ডিসেম্বর জন্মেছে, মানে জন্মসূত্রেই এক ইতিহাস বয়ে এনেছে! দেখো, একদিন হয়তো ও-ই এমন কিছু বলবে, যা আমাদের চমকে দেবে!"

(কি বলবো সেই চমকে এখন রাতের ঘুম হারাম। কেউ যদি রাত তিনটেয় উঠে বলার চেষ্টা করে ‘কোয়ান্টম কম্পুটারের মূলনীতি ভুল’—তাহলে বাবার কি নিদ্রাভঙ্গ হওয়া স্বাভাবিক নয়?)

এরপর মীনাক্ষীদি ছেলেকে আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে বললেন,

"শব্দ হবে তোমার হাতিয়ার, শব্দই তোমার আশ্রয়। কথা বলবে, লিখবে, চিন্তা করবে—কিন্তু কখনো শব্দের দায়ভার ভুলে যেও না। তাকে ভালোবেসো।"

আমি তখন খুব সাহস নিয়ে বললাম, "কিন্তু প্রথম শব্দটা তো ‘বাবা’ বলবে, তাই না?"

জ্যোতিদা চোখ টিপে মুচকি হাসলেন। মীনাক্ষীদি আমার ছেলের কপালে চুমু খেয়ে বললেন,

"কি আগে বলবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, একদিন সে এমন কিছু বলবে, যা আমাদের সকলকে স্তব্ধ করে দেবে।"

সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এল, যখন আমাদের ছেলেটা প্রথম সচেতনভাবে কোনো শব্দ বলল। আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ক্যামেরা অন, আমি প্রায় "বাবা বল! বাবা বল!" বলে টেলিপ্যাথিক সিগন্যাল পাঠাচ্ছি। কিন্তু ওর মুখ থেকে বেরোল—"মা!"

একটা মুহূর্তের জন্য পুরো বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে গেল। আমার স্ত্রী বিজয়ীর মতো হাসল, আর আমি চিরাচরিত হারের স্বীকৃতি স্বরূপ দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। কিন্তু এই প্রশ্নটা তখন মাথায় এলো—কেন? কেন প্রায় সব শিশুই "মা" শব্দটাই আগে বলে? এটা কি কাকতালীয়? না কি প্রকৃতিরই কোনো গোপন চক্রান্ত?

শব্দের জন্মবৃত্তান্ত শুনতে গেলে একদম আদিম স্তরে নামতে হয়, যেখানে ভাষার সরলতম দোলাচল শুরু। প্রথমেই বলে রাখা দরকার, ভাষা আবিষ্কার হয়নি, ভাষা বিকশিত হয়েছে—সেইভাবে, যেমনভাবে গাছের শাখাপ্রশাখা বেড়ে ওঠে, নদীর গতিপথ বদলায়, বা যেমনভাবে সন্তানের মুখ থেকে অজান্তেই প্রথম আওয়াজ বেরোয়।

শিশুর প্রথম শব্দের দিকে তাকান। মুখের মধ্যে কিছু একটা ঢুকে গেলে সে কী করে? সে নাক দিয়ে গোঁ গোঁ করে। একটা গোলাকার মুখ যখন কিছু টানছে, তখন ঠোঁটদুটো একসঙ্গে থাকে, আর নাসারন্ধ্র দিয়ে একরকম স্বর বেরোয়—“ম্...ম্...”। অর্থাৎ, মুখ বন্ধ থাকলে সহজাত শব্দ যা হতে পারে, তা হচ্ছে ‘ম্’। এবার ধরে নিন, সেই ছোট্ট মুখটা হঠাৎ করেই ফাঁক হল, বাতাস ঢুকল, বেরোল, শব্দ এল—“মা”। এই ‘ম্’-এর সঙ্গে ‘আ’-র যোগ খুবই স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই কারণেই পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় মায়ের নাম কোনো না কোনো ভাবে ‘মা’-এর কাছাকাছি। চাইনিজে ‘妈妈’ (māma), রুশে ‘мама’ (mama), ফ্রেঞ্চে ‘maman’, হিব্রুতে ‘אמא’ (ima), আরবিতে ‘أمي’ (ummi)—সবাই কমবেশি এক সুরে বাঁধা।

বাবার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। যখন শিশু একটু বড় হয়, তখন সে চেষ্টা করে ঠোঁট খুলে কিছু বলার। এই সময় মুখের সামনের দিকে একটা শক্তিশালী ব্যাকরণ তৈরি হয়—সোজা কথায়, যে ধ্বনি উচ্চারণ করা সহজ, সেটাই বেশি ব্যবহৃত হয়। ‘পা’ আর ‘বা’ হচ্ছে এমন দুটি ধ্বনি, যা মুখের সামনের অংশের সাহায্যে খুব সহজে উচ্চারিত হতে পারে। তাই ‘বাবা’, ‘পাপা’, ‘ড্যাডি’, ‘দাদা’, ‘অভ্বা’ ইত্যাদি শব্দের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। শিশুরা যখন প্রথম ভাষা শেখে, তখন তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে শব্দের পুনরাবৃত্তিতে উৎসাহী করে তোলে—তাই ‘মা-মা’, ‘পা-পা’, ‘দা-দা’ ধরনের শব্দগুলোর এত বিস্তার।

কিন্তু কেন মা-এর জন্য ‘ম্’ আর বাবা-এর জন্য ‘প্’ বা ‘ব্’? যেহেতু মা-ই প্রথম সন্তানের মুখের কাছে থাকে, খাওয়ায়, আদর করে, তাই তার সঙ্গে যুক্ত শব্দ ‘ম্’ সহজাতভাবে শিশুর মুখে আসে। কিন্তু বাবা অনেক সময়েই দূরে—তিনি আসেন, চলে যান, আবার আসেন। তার জন্য শব্দের চিত্রণটা আলাদা।

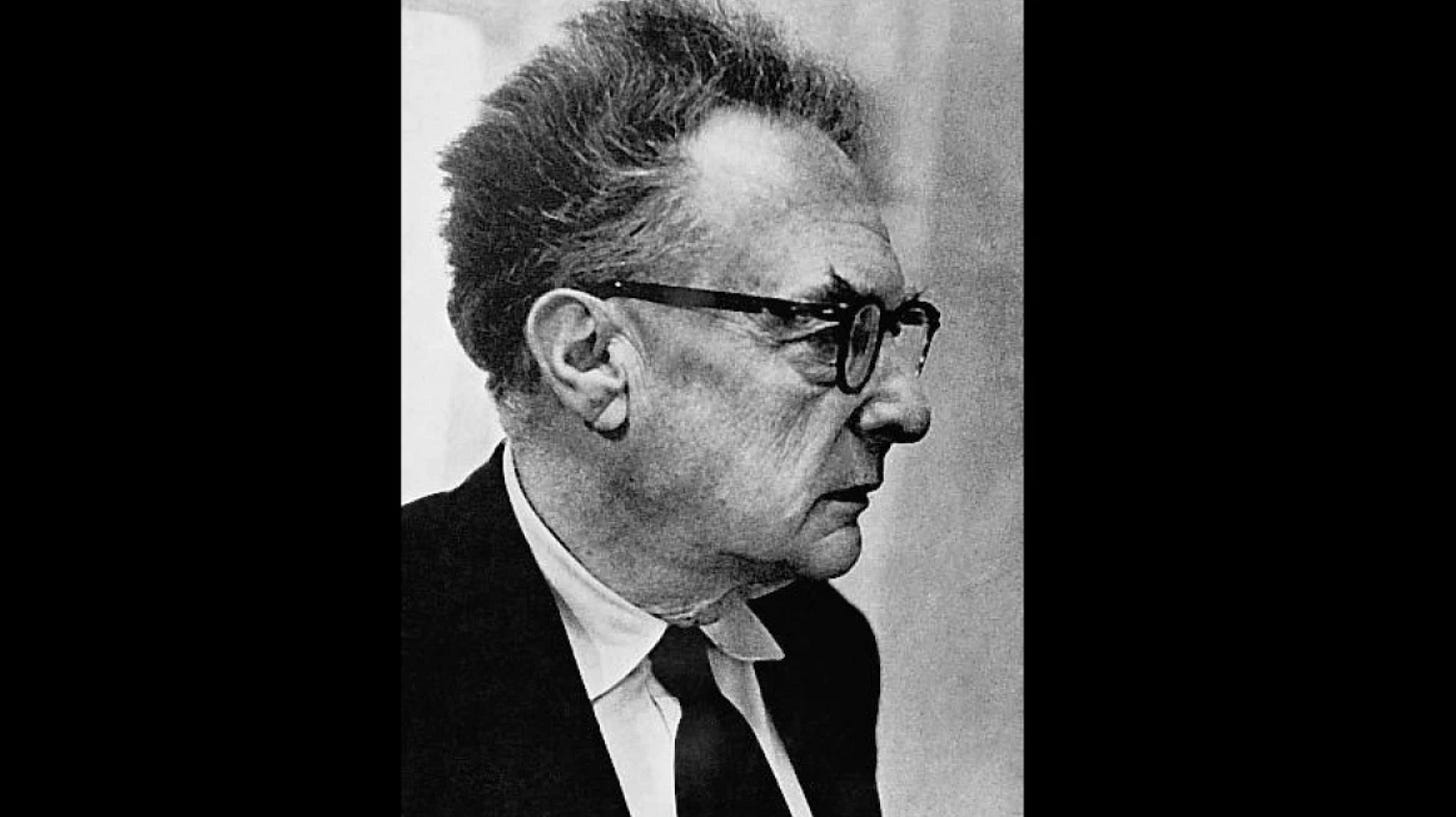

এই নিয়ে ১৯৫৯ সালে ভাষাতত্ত্ববিদ রোমান জ্যাকবসন এক গবেষণা করেন। তিনি ১,০৭২টি ভাষার শব্দ পর্যালোচনা করে দেখেন, ‘মা’ শব্দের মূল কাঠামো সর্বত্র প্রায় একই রকম, আর ‘বাবা’ শব্দটি গঠনে একটু বৈচিত্র্য থাকে। তবে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বজায় থাকে—মায়ের জন্য নাসাল ধ্বনি (m, n), বাবার জন্য স্টপ বা প্লোসিভ ধ্বনি (p, b, d)।

এখন কিছু লোক ভাবতে পারেন, শব্দগুলো কি শুদ্ধ, পবিত্র, গভীরভাবে পরিকল্পিত? মোটেও না। বাস্তবে, শিশুদের সহজাত মুখগহ্বরের গঠন এবং আবেগের প্রতিক্রিয়া থেকেই শব্দগুলো আসে। চিন্তা করে দেখুন, একটা শিশু যখন কাঁদে, তখনও তার মুখের ভঙ্গি এই শব্দগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে—“মা, মা, মা!”

বিষয়টিকে একটু মজারভাবে ভাবলে, এটা অনেকটা সেই ‘জলদি তৈরি হওয়া স্ন্যাক’-এর মতো, যা সময়ের অভাবে কেউ জটিল রান্নার বদলে ঝটপট বানিয়ে ফেলে। প্রকৃতি আমাদের ভাষার রান্নাঘরে সেভাবেই এই শব্দগুলো প্রথম বানিয়ে দিয়েছে—একদম কম ইনগ্রেডিয়েন্টে, সহজে চিবিয়ে খাওয়া যায় এমন।

এই সহজাত ভাষাগত প্রবণতাই গড়ে তুলেছে আমাদের শব্দভান্ডার। তাই আমরা বলি "মা", "বাবা"—কারণ, আদিম শিশুর মুখে এর চেয়ে সহজ কিছু ছিল না। আর আমাদের গৃহস্থালির গহ্বর থেকে উঠে আসা শব্দগুলোই আজও আমাদের জীবন চালিয়ে যাচ্ছে, যতই কাব্য, দর্শন বা রাজনীতি ভাষার ওপর চেপে বসুক না কেন!

কে এই রোমান ইয়াকবসন?

মস্কোর এক দ্বিভাষিক বুদ্ধিজীবী পরিবারে জন্ম রোমান ইয়াকবসনের। ভাষার জটিল বুনন তাঁর শৈশবেই মন ছুঁয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভাষার গুণগান গাওয়া নয়, তিনি ভাষাকে শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ফিউচারিস্ট আন্দোলনের ঘোরে ডুবে গিয়ে তিনি ভাষাকে ভাঙার এক উগ্র নেশায় পড়লেন—শব্দ নয়, ধ্বনি; বাক্য নয়, কাঠামো! কিন্তু সেই ভাষার জগৎ যখন রাজনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞে টলে পড়ল, তিনি প্রাণ হাতে নিয়ে পালালেন। গন্তব্য: প্রাগ। এক অচেনা শহর, কিন্তু ভাষার উপর এক নতুন অভয়ারণ্য গড়ে তুললেন—প্রাগ লিঙ্গুইস্টিক সার্কেল। এখান থেকেই তিনি জগৎজোড়া ভাষাতত্ত্বের প্রবাহের স্রোতে নিজের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন।

তিনি দেখালেন, প্রতিটি ধ্বনি এককভাবে নয়, বরং একগুচ্ছ বাইনারি (binary) বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। অর্থাৎ, ধ্বনির বৈশিষ্ট্যগুলো +/− চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা যায়, যেমন:

+/− স্বরধ্বনি (vocalic) – স্বরযুক্ত না স্বরহীন

+/− নাসিক্য (nasal) – নাক দিয়ে উচ্চারিত হয় কি না

+/− ধ্বনিত (voiced) – স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় কি না

+/− রুদ্ধ (stop) – শ্বাসপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় কি না

এই পদ্ধতি ভাষার প্রতিটি ধ্বনিকে একটি বৈশিষ্ট্যগত ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে বর্ণনা করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, ‘p’ এবং ‘b’ উভয়ই উষ্ট্যঘোষী (bilabial stop), তবে ‘p’ −voiced এবং ‘b’ +voiced, যার ফলে তাদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে তিনি যে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেললেন, সেটা লোকে পরে বুঝল, যখন আমেরিকার ভাষাতত্ত্ব তাঁর হাতে গড়ে উঠতে লাগল। তাঁর ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের ধারণা শুধু ভাষাতত্ত্ব নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে স্নায়ুবিজ্ঞান—সবখানেই ছড়িয়ে পড়ল।

যুদ্ধ এলো। শুধু মানুষের শহর জ্বলল না, ভাষারও খিল খোলো! ইয়াকবসন তখন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দিকটায় মাথা গুঁজে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেই ভাষার ছাই ঘেঁটে রত্ন খুঁজছেন। তাঁর আলোচিত গ্রন্থ Child Language, Aphasia, and Phonological Universals—এ তিনি দেখালেন, শিশু যখন ভাষা শিখতে শেখে, আর একজন বৃদ্ধ যখন মস্তিষ্কের আঘাতে ভাষা হারায়—এরা আসলে এক আশ্চর্য চক্রের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। কীভাবে আমরা ভাষা রপ্ত করি আর কেমন করে একদিন সেই ভাষাই আমাদের ফাঁকি দেয়—সেটাই তিনি দেখালেন।

যুদ্ধ তাঁকে ঠেলে দিল আরেক পালাবদলে—এইবার আমেরিকা। কলম্বিয়া, হার্ভার্ড, এমআইটি—জায়গার অভাব নেই, আর তিনিও থামলেন না। আমেরিকার ভাষাবিদেরা তখন আদিবাসী ভাষা নিয়ে ব্যস্ত, বর্ণনা ও নথিবদ্ধকরণই তাঁদের একমাত্র কাজ। কিন্তু ইয়াকবসন এলেন যেন এক ঝড় হয়ে—একটা ভাষাকে আলাদা করে দেখা মানেই ভুল, ভাষা একটা কাঠামো, সেটাই ধরতে হবে। জোসেফ গ্রিনবার্গের মতো তাত্ত্বিকদের তিনি এভাবে ভাষার সার্বজনীন নীতি খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তাঁর ভাষার গাণিতিক বিশ্লেষণ, তুলনামূলক কাঠামো, সবকিছু নতুন আলো ফেলে দিল ভাষা-বিজ্ঞান চর্চায়।

ইয়াকবসন ভাষার মধ্যে কেবল অর্থ খোঁজেননি, খুঁজেছেন তার ছন্দ, তার শৃঙ্খলা, তার ভিতরের সঙ্গীত। এই জন্যই তিনি যখন ক্লদ লেভি-স্ট্রসের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে কাব্য বিশ্লেষণ করতে নামলেন, তখন সাহিত্যবোদ্ধারা আঁতকে উঠলেন। কবিতার ব্যাখ্যা কি শুধু তার ভাষাগত কাঠামো বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে? ইয়াকবসন বললেন, ব্যাখ্যা আর আলংকারিক বিশ্লেষণ নয়, কবিতাকে ভাষার চোখ দিয়ে পড়তে হবে। তাঁর এই "স্ট্রাকচারাল পয়েটিকস" সাহিত্যে নতুন এক ধারা গড়ে তুলল।

ইয়াকবসনের ছাত্ররা ছড়িয়ে গেল, তাঁদের মধ্যে লরেন্স গেইলর্ড জোন্স ছিলেন অন্যতম, যিনি বোস্টন কলেজের ভাষাতত্ত্ব পাঠক্রমে ইয়াকবসনের প্রভাব বহন করলেন। শুধু ভাষা নয়, ভাষার সাথে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, এমনকি তথ্যতত্ত্বের মেলবন্ধন কেমন করে হতে পারে—তাই শেখালেন ইয়াকবসন। ভাষাকে আর বিচ্ছিন্ন করা গেল না, তাকে এখন সমাজ, শিল্প, মনস্তত্ত্বের সাথে এক গভীর বন্ধনে দেখতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইয়াকবসনের কাজ শুধু ভাষাতত্ত্বে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর প্রভাব পড়েছিল নৃতত্ত্বে, তথ্য তত্ত্বে, এমনকি গণিতেও। ভাষার ইতিহাস নয়, তিনি চাইলেন ভাষার এখন এবং এখানে-র বিশ্লেষণ। তাঁর ধারা, তাঁর গবেষণা, এবং তাঁর ছাত্রদের হাত ধরে গড়ে ওঠা ভাষাবিজ্ঞান—সব মিলিয়ে তিনি এক বিশাল উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।

মার্গারেট থমাস যখন তাঁর সংকলন সম্পাদনা করলেন, তখন তিনি চাইলেন ইয়াকবসনের কাজের বহুমাত্রিকতাকে তুলে ধরতে। শুধু ভাষাতত্ত্ব নয়, তাঁর প্রভাব পড়েছে দর্শন, সাহিত্য, প্রযুক্তি—সবখানেই।

ইয়াকবসন কখনোই কেবল ভাষার তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভাষার এক অনন্ত অভিযাত্রী।