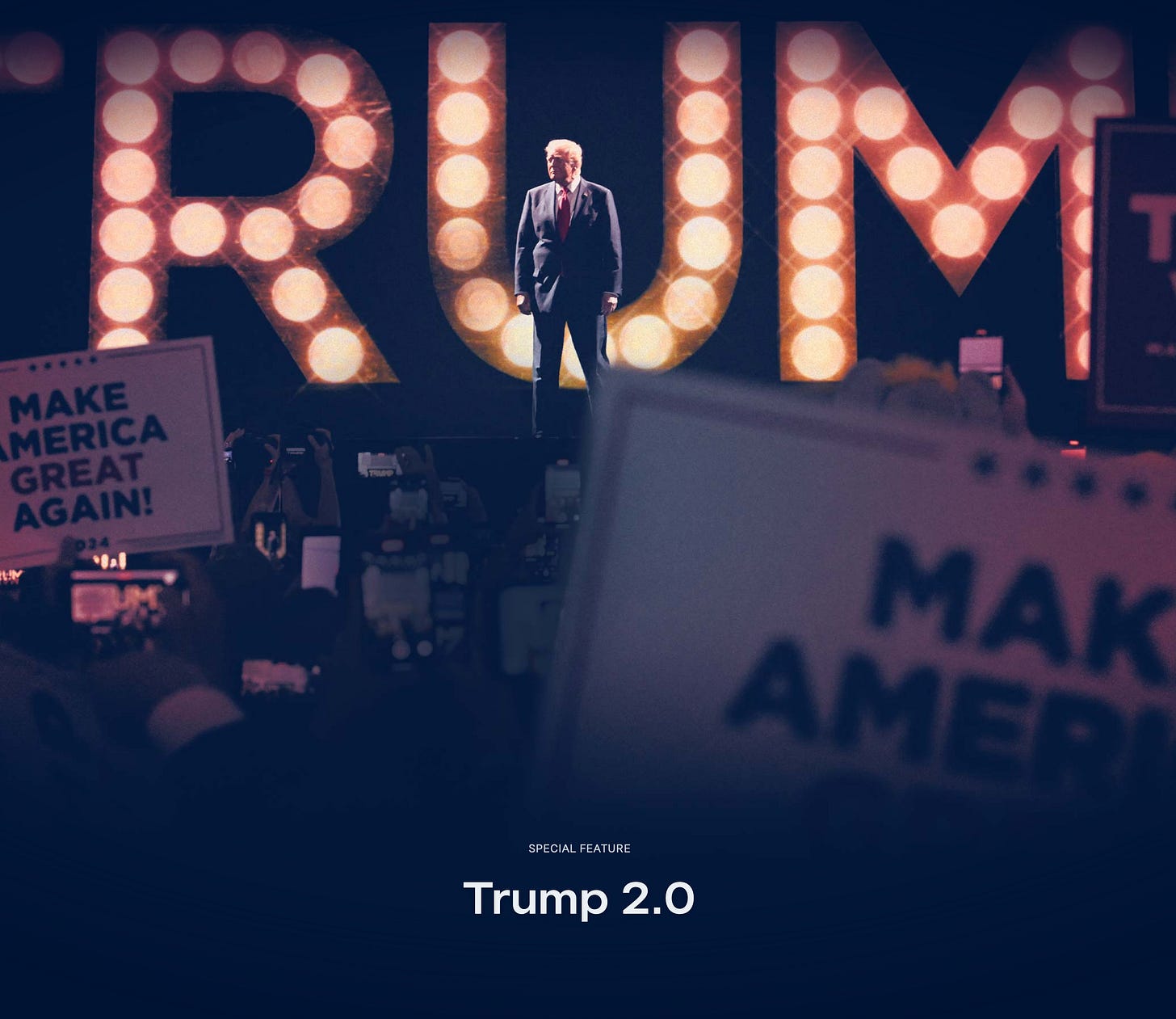

আমেরিকার নতুন বাস্তবতা

ডেমোক্র্যাটরা ঠিক যেন ভোরবেলায় বাজ পড়ার মতো হতভম্ব— কীভাবে পাল্টা চাল চালবে, সে নিয়ে তাদের মধ্যে এক গভীর অনিশ্চয়তা। একদিকে আদালতে চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে রাস্তায় জনতার ক্ষোভ

ট্রাম্পের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হতে না হতেই, যেন এক অজানা আঁধার নামতে শুরু করেছে আমেরিকার গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর। একের পর এক নির্বাহী আদেশ সই হচ্ছে, আর প্রতিটাই যেন মার্কিন শাসনব্যবস্থার ভিতে বোম মারার জন্য বানানো। সরকারি খরচে হিমবাহের মতো জমাট বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকারকে মুছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এমনকি লিঙ্গ পরিচয়…