সমাজ বলে—“বাচ্চা দাও, গল্প নয়।”

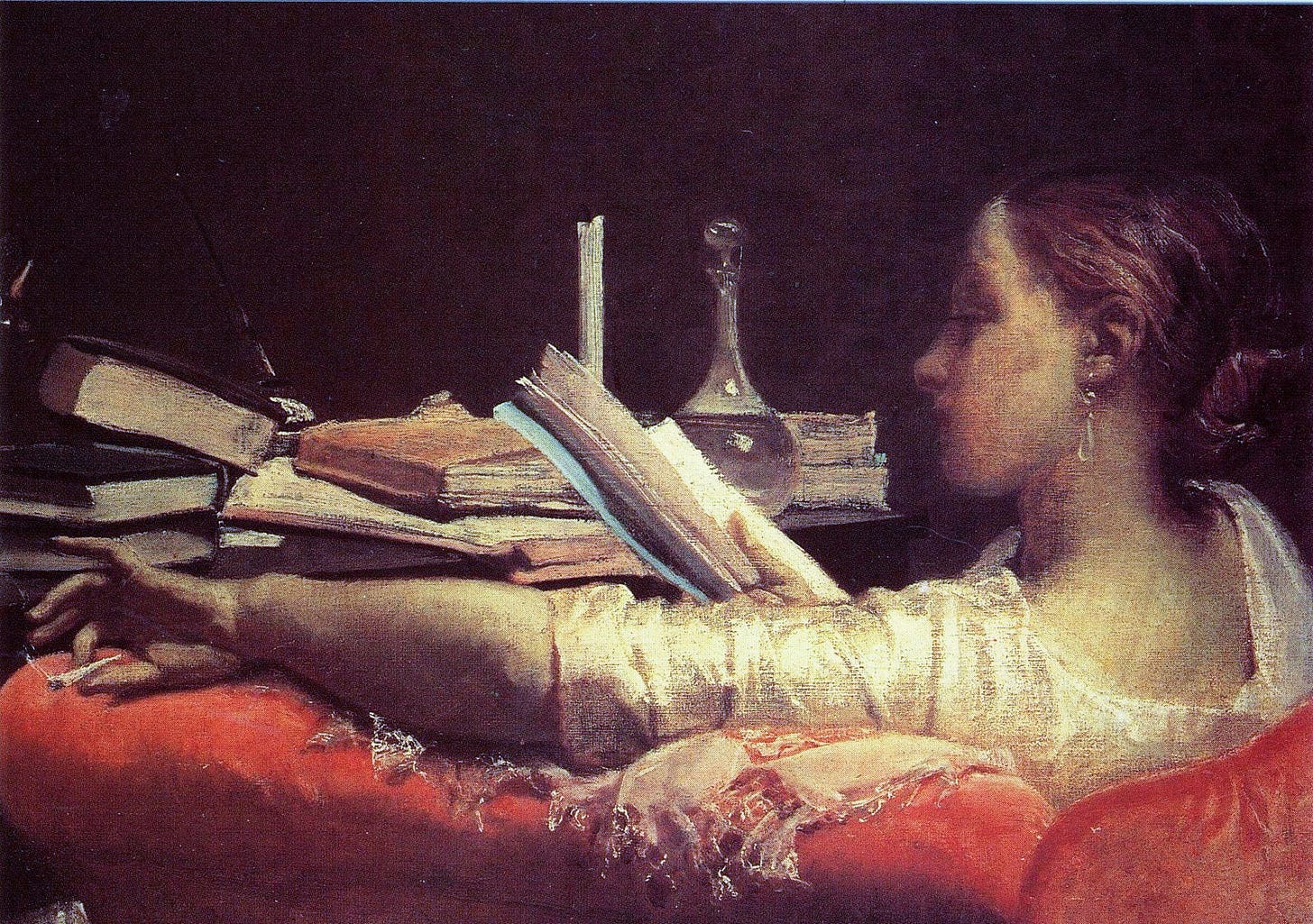

একজন লেখক-নারী—সে যেন বাঁশবনের ভিতর এক বিদ্যুৎরেখা, চুপ করে বসে থাকা আগুন। তার চোখ কিছুই ছাড়ে না, তার কলম ক্ষমা চায় না।

এই লেখাটি উৎসর্গ আমার সেইসব বন্ধুর উদ্দেশে—যাঁরা সমাজের প্রতিটি নিয়ম, প্রতিটি কণ্ঠরোধ, প্রতিটি কণিকাগত বঞ্চনা পেরিয়ে উঠে এসেছেন, এবং নিজের কণ্ঠকে কেবল নারী পরিচয়ে বাঁধেননি। তাঁরা লেখক হয়েছেন—লিঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে, সামাজিক স্বীকৃতির কাঠামো ভেঙে, নিজের ভাবনার গভীরতা থেকে। তাঁদের কলমে আমি দেখেছি কেমন করে সাহস শব্দ হয়ে ওঠে, যন্ত্রণাও হয়ে ওঠে শিল্প। তা…